東海道 桑名宿

写真

七里の渡し跡

七里渡し周辺と桑名城跡

宮宿から桑名宿までは、東海道唯一の海路。七里の渡し場は伊勢国の東口に当り、天明年間(1781~1789)伊 勢神宮の「一の鳥居」が建てられた。 以来伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられている。 河口のまち桑名を象徴する蟠龍櫓は歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」にも描かれた桑名のシンボル忠実に復元されている。 七里の渡し跡の北西に位置する住吉浦は木曽三川を利用した広域的な舟運の拠点港として全国から多数の廻船業者が集まった。

渡しを出たすぐ西に本陣「船津屋」と脇本陣「駿河屋」がある。

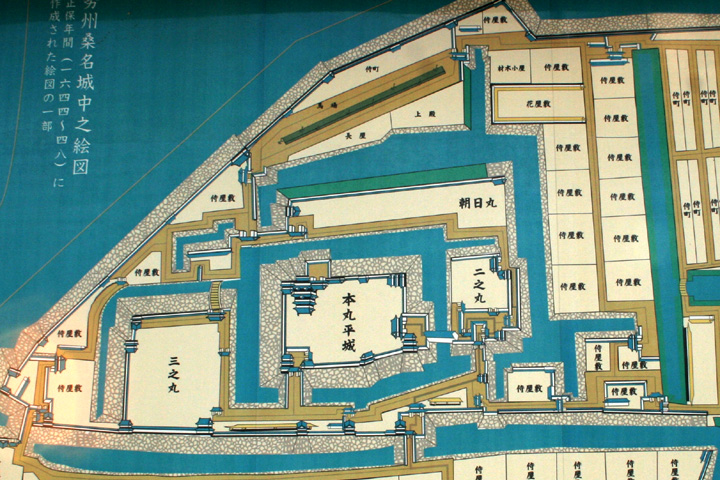

七里の渡し跡を出て桑名宿の中心部へと桑名城の外堀に沿って南下する。 初代藩主本多忠勝は4重6階の天守を誇る桑名城造ったが、元禄14年(1701)大火で焼失再建されなかった。その他多くの櫓などは 幕末の動乱で桑名藩が幕府方についたため明治維新で解体され、現在は九華公園として整備され市民に親しまれている。

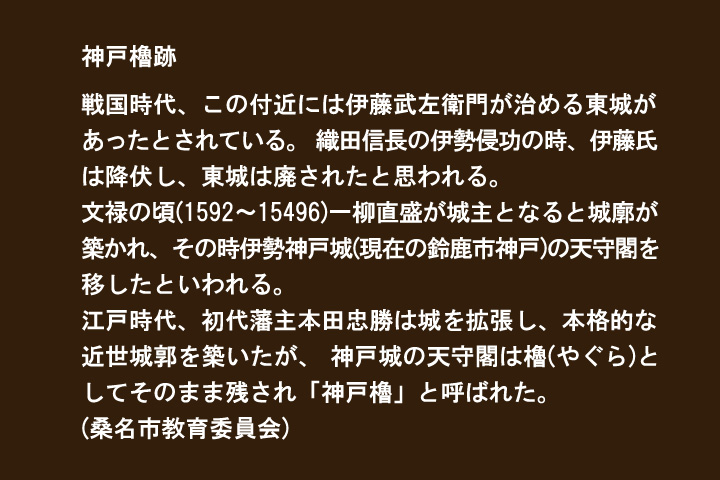

公園に入り内堀に面した一角に神戸櫓の遺構が残されている。文禄4年(1595)に解体された鈴鹿市神戸にあった5重6階の天守の神戸城の 天守を三重櫓に改築し桑名城に移築したもの。

諸戸家住宅

諸戸氏庭園は、諸戸家住宅の邸宅庭園で、江戸時代の庭園をもとにしながら 近代桑名の豪商諸戸清六が拡張整備を手がけたもの。 この内、邸宅中央部を占める旧山田氏林泉と呼ばれる区域と、これに接する 西部の広間(御殿とも呼ばれる)の前に広がる区域が庭園の主要部を形成している。

邸宅中央部の区域は、『久波奈名所図会(くわなめいしょずえ)』(享保2(1802)年)に 山田氏林泉としてみえる近世桑名の豪商山田氏邸宅の主庭であったものを、明治時代に諸戸清六が購入、拡張改修したもの。

東西に広がる花菖蒲(もと杜若(かきつばた))池は、池畔に大きな庭石を豊富に使用し、また、南岸から中島を経て北岸の蘇鉄山へは八ツ橋の石橋が架けられ、見応えある石組景観を構成している。池の東には大きな藤棚を伴う藤茶屋、西には推敲亭(すいこうてい)(昭和30年に県指定有形文化財)、主屋に付属する伴松軒(ばんしょうけん)といった茶室が配され、開放的な茶会庭園としての趣をもっている。 花菖蒲・藤等の開花時は一層美しい情景となる。

邸宅西部の区域は、清六が広間等を建築した時に、広間の東正面に新たに作られたもの。広間から全体を見下ろすように作られた池庭は、敷地を廻る溝渠(こうきょ)を通しての潮の干満により、水位が上下する汐入り形式で、巧みに配された岸の石組みが約1.5mの高低差で2段構成となり、水位によって下段の州浜等が見え隠れする趣向となっている。池庭を一周する園路には石橋、枯滝石組等が配置され、奥の青石貼りの築山は独創的である。また、東京の旧岩崎家深川別邸(清澄(せいちょう)庭園).などと共通するところもあり、明治時代の有力者の邸宅にみられる豪壮な広間建築と一体となった池庭の特徴を備えている。

近世から伝わった庭園を整備した旧山田氏林泉と、新たにつくられた明治期の特徴をもつ汐入り池庭とが一つの邸宅庭園として構成されており、明治時代後半に豪商が築造した庭園として優秀なものと言える。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

諸戸家住宅

諸戸家住宅 諸戸家住宅

諸戸家住宅 諸戸家住宅

諸戸家住宅 諸戸家住宅

諸戸家住宅 諸戸家住宅

諸戸家住宅 諸戸家住宅

諸戸家住宅

七里の渡しから東海道へ

住吉浦

住吉浦 住吉浦

住吉浦 七里の渡し跡「伊勢神宮一の鳥居」

七里の渡し跡「伊勢神宮一の鳥居」 桑名船着場

桑名船着場 蟠龍櫓

蟠龍櫓 蟠龍櫓

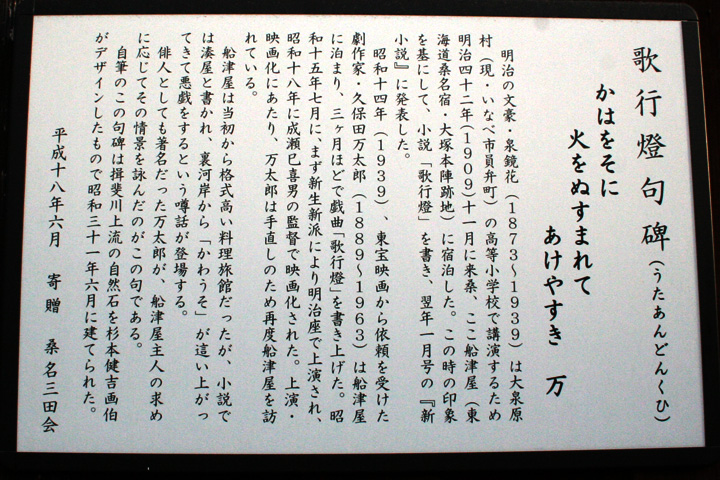

蟠龍櫓 大塚本陣は現在、泉鏡花の「歌行灯」の 舞台となった料亭「船津屋」 となっている」

大塚本陣は現在、泉鏡花の「歌行灯」の 舞台となった料亭「船津屋」 となっている」 大塚本陣の、泉鏡花の「歌行灯」

大塚本陣の、泉鏡花の「歌行灯」 駿河屋脇本陣は現在旅館山月として営業している」

駿河屋脇本陣は現在旅館山月として営業している」 本多忠勝像

本多忠勝像 桑名城郭図

桑名城郭図 桑名城内堀

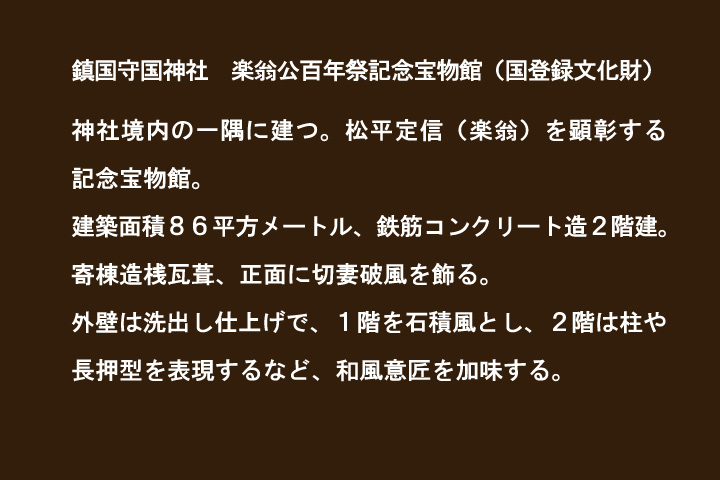

桑名城内堀 鎮国守国神社 楽翁公百年祭記念宝物館(国登録文化財)

鎮国守国神社 楽翁公百年祭記念宝物館(国登録文化財) 鎮国守国神社 楽翁公百年祭記念宝物館(国登録文化財)

鎮国守国神社 楽翁公百年祭記念宝物館(国登録文化財) 神戸櫓の遺構

神戸櫓の遺構 神戸櫓の遺構

神戸櫓の遺構 桑名城横の東海道

桑名城横の東海道 春日神社 桑名神社と中臣神社の両社を合わせて桑名宗社といわれている

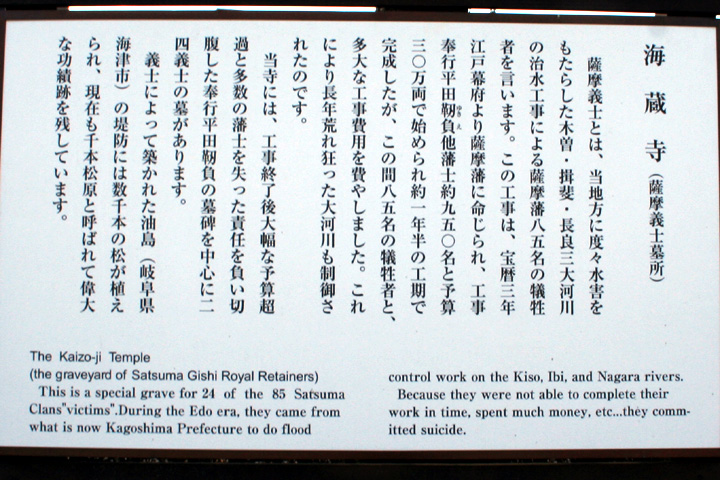

春日神社 桑名神社と中臣神社の両社を合わせて桑名宗社といわれている 海蔵寺薩摩義士の墓

海蔵寺薩摩義士の墓 海蔵寺薩摩義士の墓

海蔵寺薩摩義士の墓 宝暦の治水

宝暦の治水 桑名別院本統寺

桑名別院本統寺

桑名宿を行く-京町から新町へ

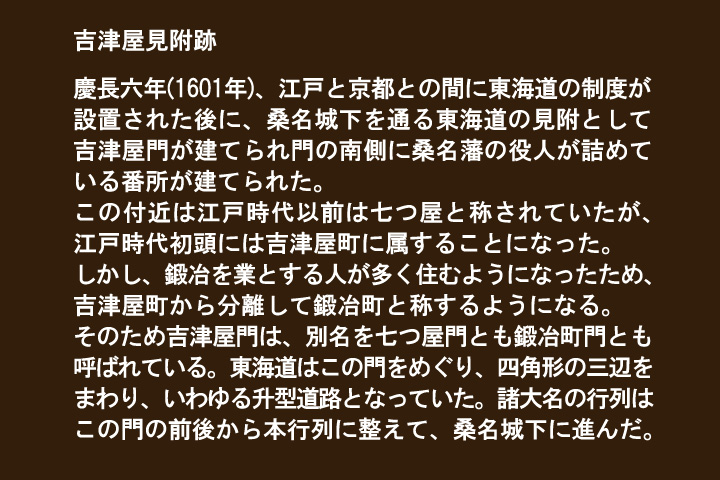

右手に古来から桑名の総鎮守として崇敬されてきた春日神社の参道をみて、 日本一やかましい祭り”として知られる石取祭を紹介する石取会館、桑名市博物館の間を抜けて京町の交差点を渡ってすぐを左に折れる。 紺屋町、吉津屋町を過ぎると四角形の三辺をまわり升型道路となっている吉津屋見附跡に出る。

ここには門があり番所も置かれ 諸大名の行列もこの門の前後から本行列に整えて、桑名城下に進んだ。 見附を後にし常夜灯跡を右にまわって寺院の並ぶ新町へと進む。

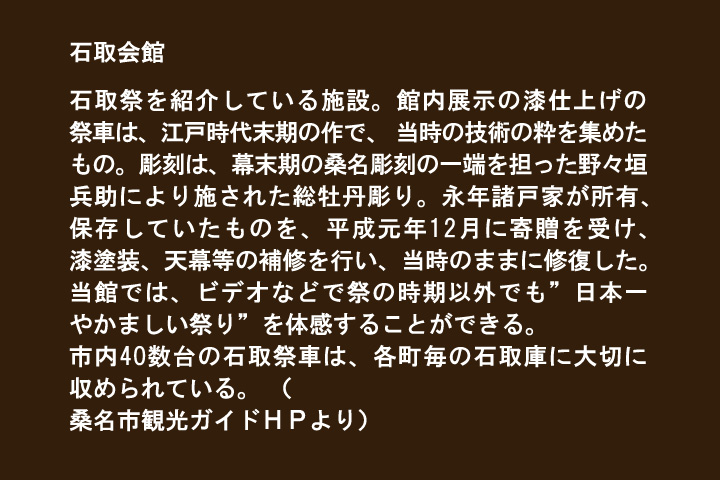

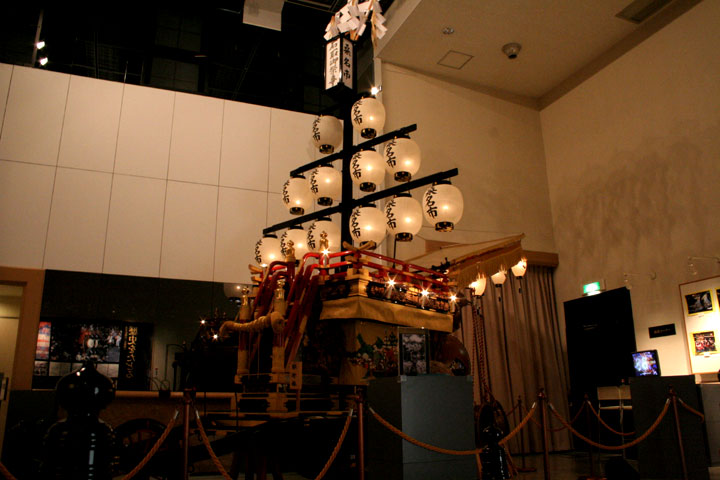

石取会館

石取会館 石取会館

石取会館 石取会館展示

石取会館展示 桑名市博物館

桑名市博物館 京町付近の東海道

京町付近の東海道 吉津屋見附跡

吉津屋見附跡 吉津屋見附跡

吉津屋見附跡 常夜灯跡

常夜灯跡

東鍋屋町から福江町へ

新町にはいると右手に寺院がならんでいる。天武天皇社まで来て東海道は右に折れ東鍋屋町に入る。天武天皇社は壬申の乱(672年)の際に大海人皇子(のちの天武天皇)が桑名に駐泊されたことにちなみ、建立された神社。 寛永12年(1635)新屋敷を武家屋敷にするため現在地に移転された。

西鍋屋町の一目連神社、明圓寺を通過して国道1号線を渡ると 竹内家が右手に見える。竹内家には馬をつないだ輪が今も街道に面して残っている。

竹内家を過ぎると立坂神社一の鳥居があり参道が 本殿までのびている。さらに進むと矢田立場に突き当たる。福江町へ曲がる角には火の見櫓(現在の火の見櫓は再建したもの)もあった。 福江町の南端は、桑名宿の入口に当たるので、旅人を惹き止めるために、宿屋の人たちが集まっている宿引小屋があった。また西国からの大名などが通行の際には、桑名藩からの役人が出迎えて、ここから案内をしたという。

法盛寺

法盛寺 法盛寺

法盛寺 天武天皇社

天武天皇社 天武天皇社

天武天皇社 一目連神社

一目連神社 竹内家には馬をつないだ輪が今も街道に面して 残っている

竹内家には馬をつないだ輪が今も街道に面して 残っている 立坂神社

立坂神社 立坂神社

立坂神社 矢田立場へ

矢田立場へ 矢田立場

矢田立場 矢田立場

矢田立場 了順寺-山門は桑名城のものを移築したと伝えられている

了順寺-山門は桑名城のものを移築したと伝えられている

町屋川へ向かう

矢田立場から町屋川に向かう東海道はほぼ直線で途中に了順寺、城南神社、清雲寺 などの寺社が並ぶ。 了順寺の山門は桑名城のものを移築したと伝えられ、城南神社は古来より伊勢神宮の遷宮ごとに内宮の一の鳥居と古殿舎の一部が贈られ改築さる。

安永まで来ると右手に安永餅元舗が見える。このあたりは町屋川を利用した舟運の船着場であったので、通行客を相手とする茶店が多くあり 安永立場といわれていた。名物として「安永餅」が売られていましたが、現在は売る店はない。町屋川の手前に建つ「伊勢両宮常夜燈」を見て国道1号線に入り町屋川を渡り朝日町へ入る。

城南神社- 伊勢神宮の遷宮ごとに内宮の一の鳥居と古殿舎の一部が 贈られ改築される

城南神社- 伊勢神宮の遷宮ごとに内宮の一の鳥居と古殿舎の一部が 贈られ改築される 清雲寺-境内に数々の石仏がある

清雲寺-境内に数々の石仏がある 安永餅元舗

安永餅元舗 安永餅元舗

安永餅元舗 町屋川

町屋川 町屋川

町屋川

朝日町の東海道

町屋川を渡り朝日町に入りとすぐにある十一面観音菩薩金光寺、真光寺を通過して朝日町役場へと進む。県道501と東海道が交じわる交差点を 右に行くと小向神社の参道、左に回ると朝日町役場へ通じる。役場の手前にはかって朝日村役場として使われた木造2階建の寄棟造瓦葺きの 朝日町資料館があり国の登録有形文化財に指定されている。

役場の敷地内には橘守部碑が建つ。 橘守部(1781~1849)は江戸時代後期に活躍した国学者。ほとんど独学で国学を学び独自の学説を展開した守部は異色の存在。 平田篤胤、香川景樹、伴信友とともに天保の国学四大家に数えられている。 小向神社は、 この地庄屋の長男として生まれた国学の大家、橘守部を祀った神社である。

再び東海道に戻り交差点のすぐ向こうにあるのが浄土宗本願寺派の寺院浄泉坊。徳川家にゆかりのある桑名藩士の奥方の菩提寺になって いたこともあり、山門や瓦に徳川家の定紋三ツ葉葵が入っている。参勤交代の大名はこの寺の門の前では駕籠から降りて一礼したと伝えられている。

西光寺門前を通り朝明川に向かうと川の手前に常夜灯がある。朝明川を渡り四日市市へはいる。

十一面観音菩薩金光寺

十一面観音菩薩金光寺 真光寺 -境内には桑名藩主松平定重が万治3年に 寄進した大手火鉢がある

真光寺 -境内には桑名藩主松平定重が万治3年に 寄進した大手火鉢がある 小向神社参道碑

小向神社参道碑 小向神社

小向神社 朝日町歴史資料館

朝日町歴史資料館 朝日町役場と橘守部生誕碑

朝日町役場と橘守部生誕碑 橘守部

橘守部 浄泉坊

浄泉坊 浄泉坊

浄泉坊 瓦に徳川家の定紋三ツ葉葵

瓦に徳川家の定紋三ツ葉葵 西光寺- 真宗大谷派、朝明山と号す

西光寺- 真宗大谷派、朝明山と号す 常夜灯

常夜灯 朝明川

朝明川 朝明橋

朝明橋

桑名市のその他遺跡

長円寺

大悲山と号す。 浄土真宗本願寺派。 元は江場村にあったが、慶長町割に際して現在地に移る。 当時住職の魯縞庵義道(天保5年=1834没)は好古癖があり、「久波奈名所図絵」、 「桑府名勝志」などの著作がある。 また、彼が考案した「桑名の千羽鶴」は一枚の紙で連続した多くの鶴を折る。 戦災で焼失。 のち本堂はコンクリート建で再建。 墓地に大坂相撲力士千田川善太郎(釈宗香・文化元年=1804没)の墓がある。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

十念寺

仏光山九品院と号す。 浄土宗。 元は朝明郡切畑(現三重郡菰野町)にあり。 室町時代に桑名(のちの桑名城本丸の地)に移り、慶長町割の際に現在地に移る。 建物は戦災で焼失したが、寺宝は残る。 「祭礼図屏風」(江戸初期)、「当麻曼荼羅図」(室町初期)、「仏涅槃図」(室町時代)がある。 西側道路を隔てた墓地に「森陳明之墓」がある。 森陳明は明治維新の際に、桑名藩敗北の責任を負って切腹した。 なお当寺境内に七福神をまつり、11月23日に七福神まつりが行われる。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

寿量寺

妙延山と号す。 日蓮宗。 元は今一色にあったが、慶長町割の際に現在地へ移る。 江戸城の障壁画を描いた狩野光信は江戸から京都へ帰る途中に、慶長13年(1608)6月4日桑名で没し、当寺に葬った。 入口すぐ南側に「狩野光信墓」の小さな五輪塔がある。 境内には明治2年(1869)銘の仏足石があり、寺宝として「銅磬」、「日蓮聖人御本尊」がある。 建物は戦災で焼失。 のち鉄骨木造建で本堂を再建。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

沼波弄山墓付沼波家墓所

沼波弄山(ぬなみろうざん)は桑名の裕福な商人、沼波五左衛門重長(1718-1777)で弄山と号し、 幼少から覚々斎原叟(千家6代)や千如心斎(千家7代)に茶道を学び、長ずると桑名外れの小向 (おぶけ)に窯を開いた。 万古焼の始祖である。 江戸に出店を持つところから、小梅にも開窯し、将軍家の御数寄屋道具御用命という事情があったという。 作風は温雅で、これに新工夫のデザイン、和蘭、交趾(こうち)風の舶来趣味を巧みに加え、 数寄者間の好評を博した。 江戸万古、または古万古と後世称するものはこれである。 しかしながら、弄山は後継者なく、創始一代きりで絶たれたようであったが、のち瑞牙、 あるいは後代になって、射和(いざわ)万古、有節万古、 安東焼などを啓発せしめた。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

森陳明之墓

正面「森陳明之墓」(松平定敬書)、三面に墓銘あり(明治八年十月高松徳重撰、江間政発書)。 この墓を建てた若槻陳義は森陳明の長男、父姓森氏を避け若槻氏に復した。 十念寺門前には仰忠会による「桑名義士森陳明翁墓所」(昭和8年)碑がある。 戦後墓地を横断する道路ができたため、この墓地は道を隔てた一角になり、また昭和44年築土し 施工されて、森家の墓所にまとめられた。 桑名藩士森陳明(つらあき)は、松平定敬侯京都所司代に在職中、公用人として公を助け、 勤王佐幕のことに心を砕き、戊辰戦争当時は、公に従って函館に立て籠ったが、敗れてのち、 朝廷は桑名藩より反逆の主謀者を出だせと命じた時、陳明進んで全藩に代わって出頭し、 明治2年11月13日東京深川藩邸で死に就いた。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

顕本寺

自栄山境智堂と称す。 日蓮宗。 のちの桑名城内三之丸の地にあったが、慶長町割の際に現在地に移る。 境内墓地には「水谷九左衛門光勝(四日市代官・寛永7年=1630没)墓」、 「吉村又右衛門宣充(桑名藩家老、慶安3年=1650没)墓」や桑名藩重役であった 服部半蔵正啓(文政8年=1825没)、東里翠山(慶応3年=1867没)、 服部正義(明治19年=1886没)などの墓がある。 建物は戦災で焼失。 のち再建。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

水谷九左衛門光勝墓

3基並立しているなかで、向かって右端が水谷光勝の墓、五輪塔で空、風、火、水、地輪の各4面に「南無妙法蓮華経」、地輪中央に「昌慶位」、その両側に「真如院逆修元和四暦戌午七月吉日」(1618)とあり、中央は同形で光勝の妻、地輪には光勝墓と同じく「妙寿位」、「安立院逆修元和四暦戌午七月吉日」とある。 逆修とは生前建立の墓で、実際の没年は光勝は寛永7年(1630)12月12日、妻は寛永8年8月8日である。 向かって左端の浄智院澄月一栄位(寛永5年7月18日)は当寺過去帳に「古帳損□之故不分明」となっている。 水谷九左衛門光勝の出自(生地)については詳伝が伝わらぬので残念であるが、推測すれば伊勢塩浜あたりであろう。 徳川家康最大の難とされる伊賀越え(本能寺変の時)の折、伊勢から三河への渡海に案内をしたのが光勝で、その後四日市代官、名古屋城築の作業奉行、山田奉行などを歴任した。 春日神社文書(桑名神社、中臣神社)にも光勝在判の朱印状が残っている。 器量人に勝れた人物であったことは窺われるが、寛永7年12月讒(ざん)に遭って卒した。 詳細は不明、なお当寺の修築再興にも力を致している。 現存する当時の墓碑の内で、最も古い墓である。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

諸戸水道貯水池遺構

桑名は海に近く、良い水に恵まれないので、諸戸清六は独力でもって上水道付設を計画し、東方丘陵の地下水を集めた貯水池を築き、町内に上水道を普及させた。 明治37年(1904)に竣工。 近代的な一般上水道としては全国で第7番目に出来た。 大正13年(1924)に全設備は桑名町に寄付された。 昭和4年(1929)まで使用された。 (桑名市教育委員会文化課文化振興係)

おすすめDOUGA

観光・イベント

観光・イベント-

美の雫富士宮市(中国語版)_2_グルメ篇

投稿日 2013.09.04 配信元 富士宮市

教育・文化・スポーツ

教育・文化・スポーツ-

国天然記念物 ヒトツバタゴ自生地(犬山市)

投稿日 2013.02.05 配信元

観光・イベント

観光・イベント-

三河の山里アーカイブ 花祭り、十五の榊と十五の思い

投稿日 2013.09.04 配信元 RugarimoChannel

観光・イベント

観光・イベント-

郡上満喫(日本語版) 秋の郡上

投稿日 2017.04.06 配信元 郡上市

まちづくり

まちづくり-

一人ひとりの思いが生かされる牧ノ原市

投稿日 2013.09.04 配信元 牧之原市