西尾まつり(西尾祇園祭)

写真

「西尾まつり」は、20数年前までは「西尾祇園祭」と称され、伊文神社の祭礼として約400年の歴史を持つお祭りです。お祭りの形態は時代とともに変化し、現在は祭礼の出し物に加え、ステージや踊りなどイベント要素を盛り込んだ「西尾まつり」として市民に親しまれています。 近年は7月の「海の日(7月の第3月曜日)」直前にある金・土・日の3日間にわたって開催されています。

「西尾祇園祭」の起源

「西尾祇園祭」は京都の祇園祭、博多祇園山笠と同じく牛頭天王(ごずてんのう)を奉る祭礼で、疫病・災厄除けを祈願します。

当初、神輿が氏子町内をめぐる形でしたが、宝永3年(1706年)に初めて大手門前に御旅所が設けられ、藩主土井氏のはからいで西尾城内にある御劔八幡宮への神輿渡御(みこしとぎょ)が始まりました。

当時の祭りは神輿渡御を中心に、獅子舞や大名行列、屋形など様々なねり物が城下の各町内から繰り出されました。歴代の西尾城主もお祭りを奨励したため、城主と城下町が一体となって「西尾祇園祭」が盛大に執り行われるようになりました。

伊文神社

伊文神社 西尾城内にある御劔八幡宮 御旅所

西尾城内にある御劔八幡宮 御旅所 獅子舞

獅子舞 獅子舞

獅子舞 町を練り歩く神輿(みこし)

町を練り歩く神輿(みこし) 町を練り歩く神輿(みこし)

町を練り歩く神輿(みこし) 女神輿

女神輿 町を練り歩く神輿(みこし)

町を練り歩く神輿(みこし)

全国的に珍しい町人による大名行列

肴町大名行列は伊文神社から御剱八幡宮へ神輿渡御につき従ったねり物の1つです。全国各地に伝わる大名行列とは違って、西尾の大名行列では町人が武士の衣装に身を包み、大名行列を行います。

江戸時代中期、身分制度の厳しい時代、本来は町人が大名に扮するなどとうてい許されないことですが、当時の西尾藩主 土井利長の粋なはからいによって町人が武士の衣装を身にまとい城内に入ることが許されました。

大名行列に不可欠な道具類は明治維新前まで模造品でしたが、明治10年頃に九州のある藩から購入した本物の大名道具一式を現在使用しています。

肴(さかな)町出発

肴(さかな)町出発 大名行列は子どもたちを先頭に進む

大名行列は子どもたちを先頭に進む 子どもに続き大人の隊列が連なる

子どもに続き大人の隊列が連なる 本町へとゆっくり進む

本町へとゆっくり進む 鉄砲を抱えた隊列

鉄砲を抱えた隊列 立派な御駕籠を担いで行列は進む

立派な御駕籠を担いで行列は進む 本町を通過

本町を通過 本町を通過

本町を通過 薙刀(なぎなた)の演舞

薙刀(なぎなた)の演舞 夜まで繰り広げられる

夜まで繰り広げられる

西尾城下の遺構

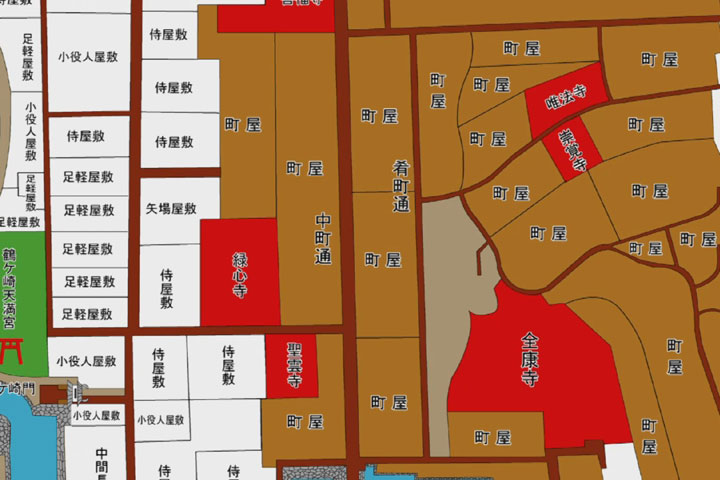

西尾城郭図

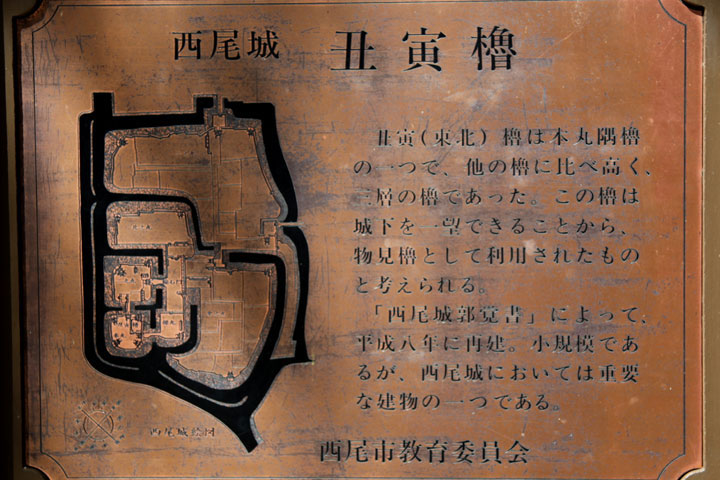

西尾城郭図 丑寅櫓

丑寅櫓 丑寅櫓解説

丑寅櫓解説 西尾城二之丸鍮石門(ちょうじゃく門)

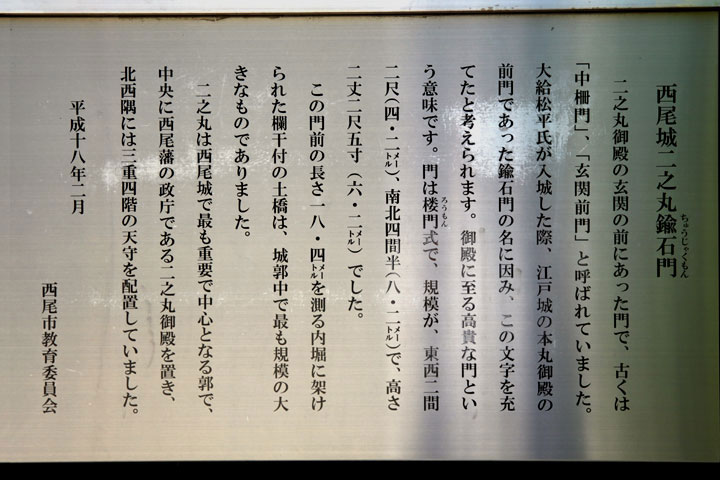

西尾城二之丸鍮石門(ちょうじゃく門) 西尾城二之丸鍮石門(ちょうじゃく門)解説

西尾城二之丸鍮石門(ちょうじゃく門)解説 西尾城二之丸鍮石門と丑寅櫓

西尾城二之丸鍮石門と丑寅櫓 西尾藩御用達深谷家屋敷跡門

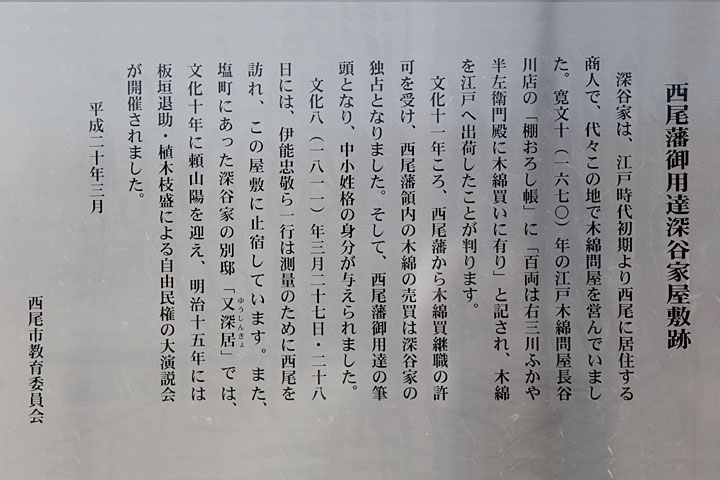

西尾藩御用達深谷家屋敷跡門 西尾藩御用達深谷家解説

西尾藩御用達深谷家解説 深谷家庭園

深谷家庭園 深谷家

深谷家 西尾城下の図

西尾城下の図 本町

本町 肴(さかな)町

肴(さかな)町 城下町の面影を残す町並み

城下町の面影を残す町並み

おすすめDOUGA

観光・イベント

観光・イベント-

WCS2013 世界コスプレサミット2013

投稿日 2013.08.23 配信元

教育・文化・スポーツ

教育・文化・スポーツ-

まちの品格と心の潤い 東郷の文化・文化財

投稿日 2016.12.16 配信元 東郷町

観光・イベント

観光・イベント-

古い町並

投稿日 2019.06.24 配信元 高山市

まちづくり

まちづくり-

一宮情熱モーニング 一宮市シティプロモーション動画

投稿日 2019.06.24 配信元 一宮市

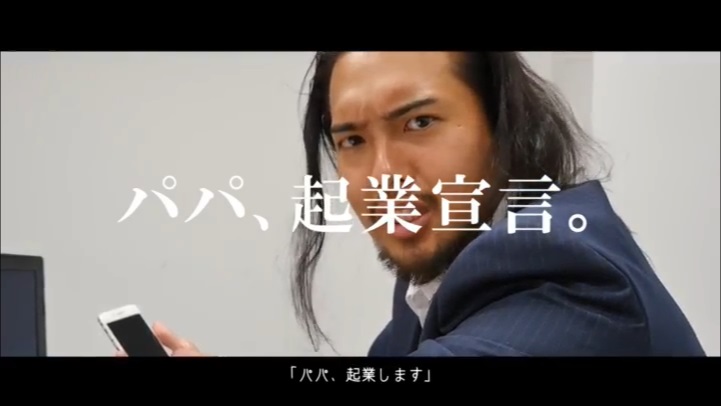

まちづくり

まちづくり-

Inabe trip to treasure hunt

投稿日 2018.05.25 配信元 いなべ市