三河一色 大提灯まつり

写真

「三河一色 大提灯まつり」は、一色町諏訪神社の祭礼で、約450年の歴史を持つお祭りです。上組、中組、大宝組、宮前組、諏訪組、間浜組の6組が 2張づつ計12張の大提灯を諏訪神社の境内に献灯します。

取材:2010年8月26日(木)・27日(金)

大提灯まつりの起源

その昔、毎年初秋になると海魔(かいま)が現れ、田畑を荒らし人畜に危害を及ぼしました。そこで村人たちは長野県の諏訪大社より御分霊を勧請し、諏訪神社の神前に魔鎮剣(ましずめのつるぎ)を奉り、大篝火を焚いて悪魔退散を祈ったところ被害が無くなったとされています。

その後100年ほど神事として篝火を焚いていましたが、寛文年間(1661~1672)に提灯を献灯するまつりに変わりました。江戸中期には提灯の上部に覆いが付けられ、提灯も競い合うようにどんどん大きくなり現在の姿へと発展してきました。

大提灯

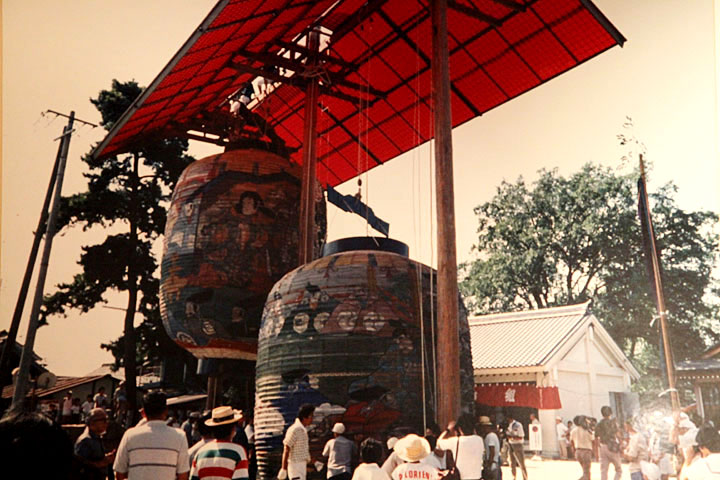

現在、まつりで使用されている大提灯は大きいもので直径5.6m、長さ10m。大提灯に入れるロウソクは長さ1.2m、重さ80kgあります。

各組の提灯にはそれぞれ神話や歴史にちなんだ図柄、文言が描かれており、描かれている神や人物の眼はすべて骨組みの上をさけるように配置されています。これは灯をともした時に眼に光が入らず絵全体が死んでしまうのを防ぐためだとされています。

大提灯設置までのながれ 学びの館

学びの館 三河一色 大提灯まつり展示

学びの館 三河一色 大提灯まつり展示 大提灯展示

大提灯展示 江戸時代の大提灯まつりの様子

江戸時代の大提灯まつりの様子 諏訪神社模型

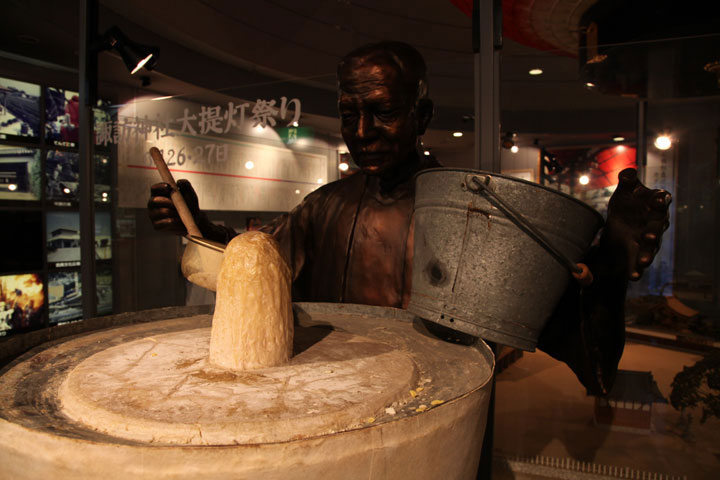

諏訪神社模型 ロウソクの製作 写真展示

ロウソクの製作 写真展示 ロウソクの製作 写真展示

ロウソクの製作 写真展示 ロウソクの製作

ロウソクの製作 ロカグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げる

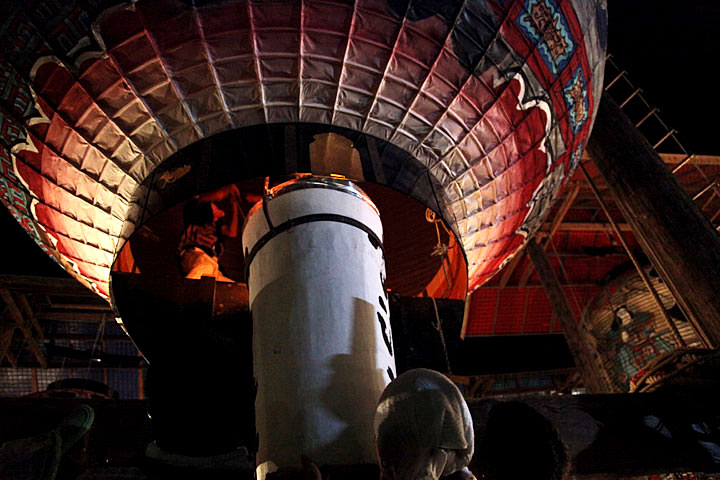

ロカグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げる 吊り上げられる屋根形覆

吊り上げられる屋根形覆 畳まれた大提灯 館内展示

畳まれた大提灯 館内展示 吊り上げを待つ大提灯 写真展示

吊り上げを待つ大提灯 写真展示 大提灯の吊り上げ 写真展示

大提灯の吊り上げ 写真展示

祭りの次第

大提灯まつりは毎年8月26日・27日の2日間にわたって行われます。

8月26日、午前8時から各組の提灯が順次吊りあげられます。午後7時からの献灯祭で拝殿にて神火を頂き、大提灯に灯をともします。夜通し献灯された後に、翌27日午後5時のあげ神楽終了後に降納されます。 26日には神楽や太鼓の奉納、27日には相撲や弓道の奉納などの神賑行事があります。

8月26日 午前6時~10時

午前6時 諏訪神社

午前6時 諏訪神社 吊上げを待つ屋根形覆

吊上げを待つ屋根形覆 吊上げを待つ屋根形覆

吊上げを待つ屋根形覆 吊上げを待つ屋根形覆

吊上げを待つ屋根形覆 吊上げを待つ大提灯

吊上げを待つ大提灯 御前8時 拝殿前でご祈祷

御前8時 拝殿前でご祈祷 屋根形覆の屋根の取り付け

屋根形覆の屋根の取り付け 屋根形覆の屋根の取り付け

屋根形覆の屋根の取り付け 屋根形覆の屋根の取り付け

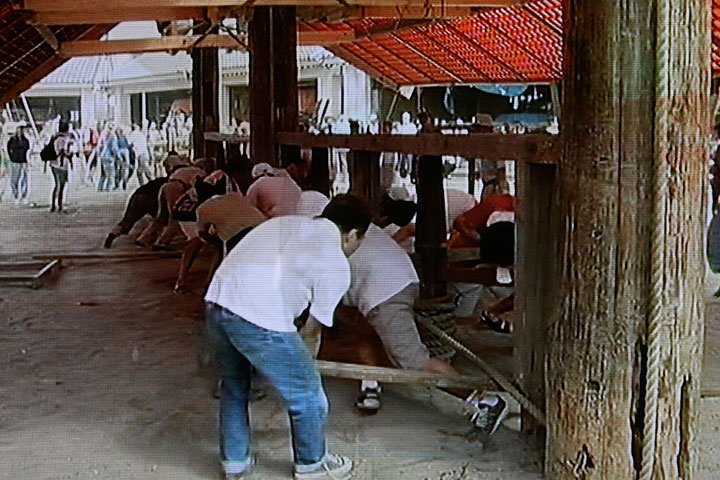

屋根形覆の屋根の取り付け カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始

カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始 カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始

カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始 カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始

カグラサン(万力)で屋根形覆を吊り上げ開始 カグラサン(万力)で吊り上げられる屋根形覆

カグラサン(万力)で吊り上げられる屋根形覆 カグラサン(万力)で吊り上げられる屋根形覆

カグラサン(万力)で吊り上げられる屋根形覆 屋根形覆吊上げ完了

屋根形覆吊上げ完了 大提灯の吊上げ開始

大提灯の吊上げ開始 次々に吊上げられる大提灯

次々に吊上げられる大提灯 次々に吊上げられる大提灯

次々に吊上げられる大提灯 次々に吊上げられる大提灯

次々に吊上げられる大提灯 次々に吊上げられる大提灯

次々に吊上げられる大提灯

8月26日 午後

諏訪神社前

諏訪神社前 諏訪神社

諏訪神社 吊上げられた大提灯

吊上げられた大提灯 吊上げられた大提灯

吊上げられた大提灯 太鼓の奉納

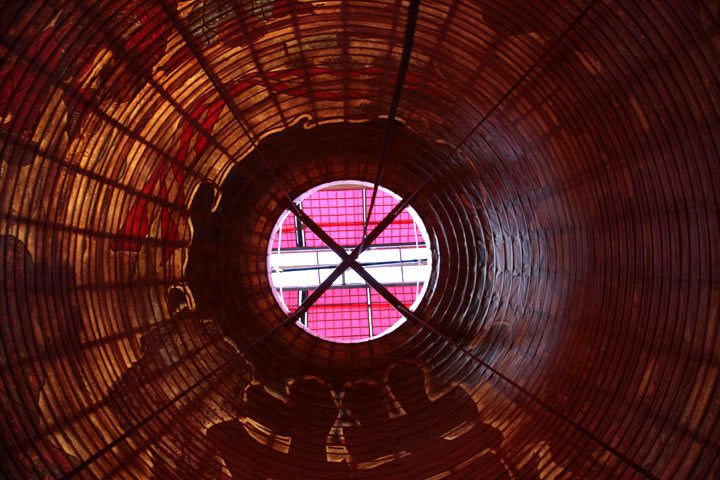

太鼓の奉納 大提灯内部

大提灯内部

献灯祭で拝殿にて神火を頂き、大提灯に灯をともす

拝殿にて神火を頂き

拝殿にて神火を頂き 拝殿にて神火を頂き

拝殿にて神火を頂き 火入れを待つ大ロウソク

火入れを待つ大ロウソク 点火

点火 点火されたロウソクを大提灯に入れる

点火されたロウソクを大提灯に入れる 大提灯内部

大提灯内部 夏の夜に映える大提灯

夏の夜に映える大提灯 夏の夜に映える大提灯

夏の夜に映える大提灯

8月27日 午後5時 あげ神楽終了

あげ神楽終了を待つ

あげ神楽終了を待つ カグラサン(万力)を使っておろされる大提灯

カグラサン(万力)を使っておろされる大提灯 畳まれた大提灯

畳まれた大提灯 屋根形覆もおろされる

屋根形覆もおろされる 屋根形覆の解体

屋根形覆の解体 作業終了

作業終了

おすすめDOUGA

観光・イベント

観光・イベント-

中山道瑞穂市の史跡と美江寺宿

投稿日 2013.02.06 配信元

教育・文化・スポーツ

教育・文化・スポーツ-

愛知県芸術劇場

投稿日 2013.02.06 配信元

観光・イベント

観光・イベント-

風景

投稿日 2019.06.24 配信元 高山市

観光・イベント

観光・イベント-

“Looking for tomorrow” Toyoake City Promotion Movie(long version)

投稿日 2017.07.28 配信元 豊明市

まちづくり

まちづくり-

新たな官民連携手法で進める西尾市の公共施設再配置・第2部

投稿日 2014.12.05 配信元 西尾市