三谷祭(愛知県蒲郡市)

写真

三谷祭

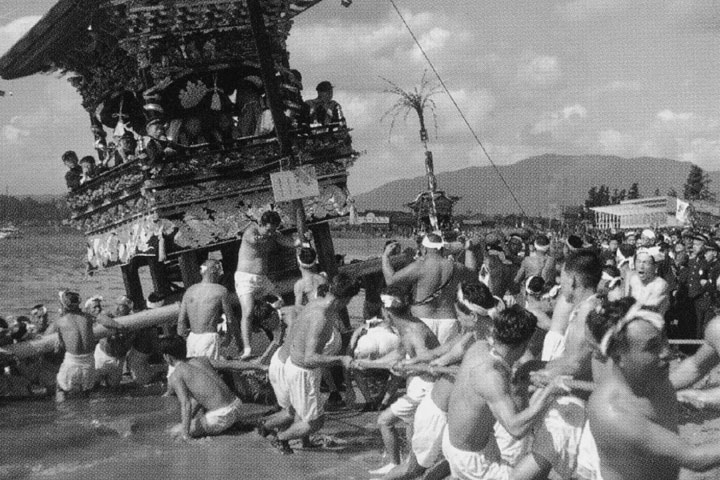

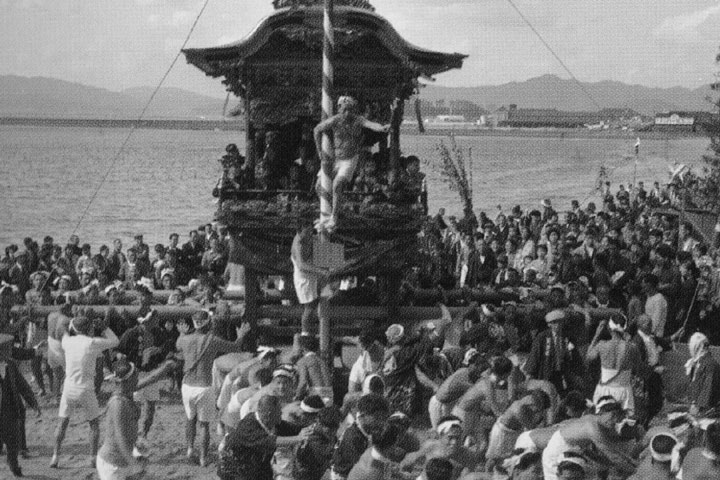

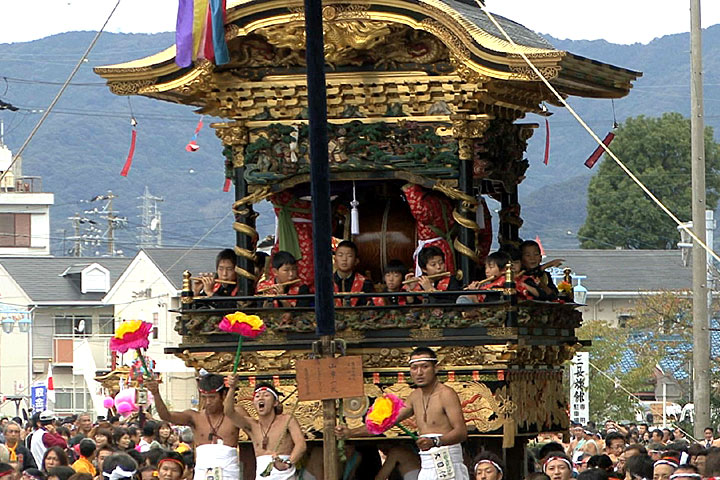

元禄時代から受け継がれる三谷町の産土神、八劔神社と若宮神社の例祭。2日間にわたり町内各6区で奉納踊りを行うほか、日曜日にはサラシを巻いた半裸身の氏子達が、4台の絢爛豪華な山車を曳き町内を練り歩いた後、海に曳き入れる迫力満点の「海中渡御」が行われます。

(三谷祭公式サイトより)

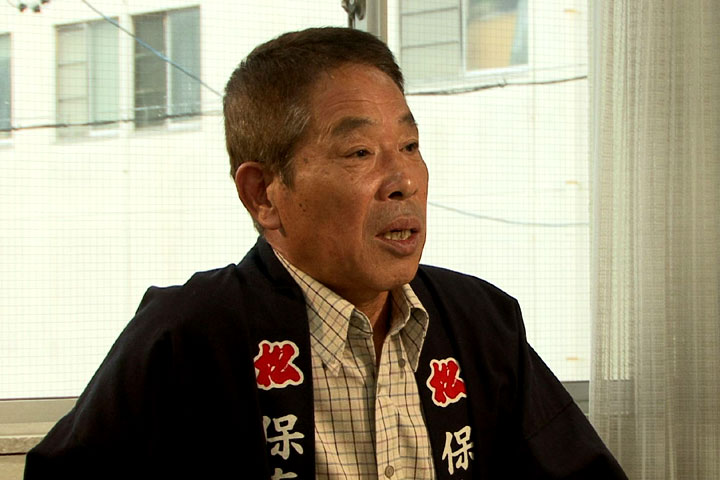

※以下の記事は、三谷祭史料委員会 武内正委員長にインタビュー取材したものを要約したものを掲載しています。

三谷祭の起源と海中渡御

西暦1696年、時の三谷村の庄屋に武内佐左衛門という人物がいて8月のある夜、夢を見た。八劔(やつるぎ)宮の神様が神輿に乗って東の若宮神社に お渡りになった。さっそく質素な神輿をしつらえて神事をとりおこなった、ということがいわれだと伝えられています。

八劔宮は天照大神を、若宮神社は応神天皇が祀られています。 三谷には六つの地区がありますが、この神事は松区が行っていましたが、他の区もその祭礼に加わりました。

現在、四台の山車(やま)があり、古いもので1800年代の始めころという記載がありますので、百年、百五十年の歴史をかけて三谷全体の 祭礼になっていったと思います。

八劔(やつるぎ)宮宮から若宮に渡るのに山車も大がかりなものですし、道幅も非常に狭くまた川もありましたので、どう渡ったらいいかと考えた末、 浜辺がすぐ近くにありましたので海に入ったといわれています。

三谷祭史料委員会 武内 正 委員長

三谷祭史料委員会 武内 正 委員長 神幸行列

神幸行列 海中渡御

海中渡御 北区三蓋山車曳き上げ

北区三蓋山車曳き上げ 中区 花山車曳き上げ

中区 花山車曳き上げ 八劔神社前山車揃え

八劔神社前山車揃え

三谷の町の繁栄と三谷祭

三谷は、江戸時代には伊勢の志摩あたりとの行き来も頻繁であったとされ、荷物運搬の船もたくさん所有していたと言われています。

明治時代に入るころから漁師町なので、三谷の魚市場もにぎわい非常に繁栄しました。さらに三河木綿で知られるように、織物の町 でもあり機屋(はたや)も何百軒とあり財力もゆたかで、団結心だとか自己顕示の高まりが三谷まつりに向けての活力であったと思います。

「海中渡御(とぎょ)」の復活

三谷は、江戸時代には伊勢の志摩あたりとの行き来も頻繁であったとされ、荷物運搬の船もたくさん所有していたと言われています。

明治時代に入るころから漁師町なので、三谷の魚市場もにぎわい非常に繁栄しました。さらに三河木綿で知られるように、織物の町 でもあり機屋(はたや)も何百軒とあり財力もゆたかで、団結心だとか自己顕示の高まりが三谷まつりに向けての活力であったと思います。

三谷祭について

山車が先触れで、上区、西区、北区、中区の順で移動します。その次に東区の神船若宮丸が八劔(やつるぎ)宮の二機の神輿(みこし)を先導する形で行列を組んでいきます。

奉納の踊りに関して、松区が一番はじめに「くぐり太鼓」奉納しますが、これは宮元が神様の前で奉納する神事です。

「海中渡御(とぎょ)」へ

海へ向かう山車

海へ向かう山車 海へ向かう山車

海へ向かう山車 海へ向かう山車

海へ向かう山車 海へ向かう山車

海へ向かう山車

「海中渡御(とぎょ)」

海に入る上区の山車

海に入る上区の山車 海に入る上区の山車

海に入る上区の山車 上区の山車

上区の山車 海に入る西区の山車

海に入る西区の山車 海に入る西区の山車

海に入る西区の山車 西区の山車

西区の山車 上区の山車と西区の山車

上区の山車と西区の山車 上区の山車と西区の山車

上区の山車と西区の山車 海に入る北区の山車

海に入る北区の山車 海に入る北区の山車

海に入る北区の山車 西区の山車と北区の山車

西区の山車と北区の山車 陸に引上げられる上区の山車

陸に引上げられる上区の山車 海に入る中区の山車

海に入る中区の山車 砂浜に刻まれた中区の山車の轍

砂浜に刻まれた中区の山車の轍 海中渡御(とぎょ)

海中渡御(とぎょ) 海中渡御(とぎょ)

海中渡御(とぎょ)

若宮神社の奉納踊り

若宮神社本殿へ向かう神輿

若宮神社本殿へ向かう神輿 神社境内で舞われる「扇の舞」

神社境内で舞われる「扇の舞」 本殿前で奉納される「くぐり太鼓」

本殿前で奉納される「くぐり太鼓」 神社境内で舞われる「子踊り」

神社境内で舞われる「子踊り」 神社境内で舞われる「子踊り」

神社境内で舞われる「子踊り」 神社境内で舞われる「子踊り」

神社境内で舞われる「子踊り」 本殿前で奉納される「くぐり太鼓」

本殿前で奉納される「くぐり太鼓」 宮入り神楽芝居

宮入り神楽芝居 本殿前で奉納される「七福神踊り」

本殿前で奉納される「七福神踊り」 本殿前で奉納される「連獅子」

本殿前で奉納される「連獅子」

※以下の記事は、三谷祭保存会 鈴木正さんにインタビュー取材したものを要約したものを掲載しています。

三谷祭の伝承

私どもは、三谷町のお祭りをうまく運営できるように、六区の保存会、総代さんも含めての話ですが、接着剤のかたちで、それぞれの区が うまく祭りをきるように関与をしています。

私の子どもの頃は、踊りの参加は男の子に限定して行っていました。現在、山車には乗せませんが、踊りにかんしては小学生であれば 女子の参加がなければ伝承維持も困難になっています。祭りに関しても、いまは保存会員という形で若い人たちも参加していますが、 かっては青年団という組織で三谷祭を運営していました。地元に産業がないとか、都会へ出て家庭を持つとかで一時は会員数も減りました。 300年祭を機会に「海中渡御」が復活することがあってからは、何とか会員数が維持できています。

山車(やま)の馬力となるのは綱で、長さは約50メーター、引き手は200名くらいの人数がいります。先頭に行くのが先綱、真ん中に中綱、 山車近くにいるのが元綱と呼んでいます。総目付という全体をみる役目もありますが、先綱の指示で山車が動きます。 化粧して子どもが乗った状態で大きいものでは約5トン、小さいもので3トン500くらいの重量があります。 ざざっと海の中を動くのは大変なことだと思います。

「海中渡御」で綱を曳くとか、棒をおす、みんなと一緒になって海に入りたいということであれば、よその市町でも、名前とか住所地番が はっきりしていれば参加していただくことは可能です。

八劔宮へ向かう

出発を待つ山車

出発を待つ山車 上区の山車を先頭に八劔宮へ向かう

上区の山車を先頭に八劔宮へ向かう 上区の山車を先頭に八劔宮へ向かう

上区の山車を先頭に八劔宮へ向かう 続いて出発する西区の山車

続いて出発する西区の山車 西区の山車のあとに北区の山車が続く

西区の山車のあとに北区の山車が続く 北区の山車

北区の山車 北区の山車

北区の山車 神船若宮丸

神船若宮丸 二機の神輿

二機の神輿 神船若宮丸 八劔宮に到着

神船若宮丸 八劔宮に到着

八劔宮へ神輿遷御

神輿遷御

神輿遷御 八劔宮前で待機する山車

八劔宮前で待機する山車 八劔宮本殿前で「くぐり太鼓」奉納

八劔宮本殿前で「くぐり太鼓」奉納 八劔宮本殿前で「扇の舞」奉納

八劔宮本殿前で「扇の舞」奉納 八劔宮本殿前で「七福神踊り」奉納

八劔宮本殿前で「七福神踊り」奉納 八劔宮本殿前で「連獅子」奉納

八劔宮本殿前で「連獅子」奉納 上祭の終わりを告げる太鼓

上祭の終わりを告げる太鼓 区へ帰る山車

区へ帰る山車 区へ帰る山車

区へ帰る山車 区へ帰る山車

区へ帰る山車 区へ帰る山車

区へ帰る山車 区へ帰る山車

区へ帰る山車

おすすめDOUGA

観光・イベント

観光・イベント-

鳥羽シンフォニー(日本語)

投稿日 2016.05.23 配信元 鳥羽市

観光・イベント

観光・イベント-

お伊勢参りの道 参宮街道 津市

投稿日 2013.06.24 配信元

観光・イベント

観光・イベント-

富士山に愛される街!富士市-富士山百景

投稿日 2013.12.06 配信元 富士市

観光・イベント

観光・イベント-

温泉

投稿日 2019.06.24 配信元 高山市

観光・イベント

観光・イベント-

須成祭り2013年8月3日

投稿日 2013.08.23 配信元