駒塚道と竹鼻街道

写真

千代菊酒造店

竹鼻街道は、美濃路の脇往還として萩原宿の北の富田で分岐する駒塚道 と接続し大垣城下で美濃路と合流している。途中木曽川(駒塚の渡し)、 長良川、揖斐川を船で渡る。

美濃路の脇往還 駒塚道と竹鼻街道

美濃路の富田の一里塚の西前方に駒塚道の追分道標が見える。駒塚道は美濃駒塚領主石河(いしこ)正章が享保11年(1726)自領から名古屋への参勤のために駒塚渡しとともに開設した街道で、美濃路の脇往還で大垣城下へ続く竹鼻街道と接続している。

駒塚渡しで木曽川を渡り、竹鼻町駒塚を右に折れ北に進むと駒塚神社が右手に見える。しばらく田園風景を見ながら直進してから斜め左手に曲がり羽島市立中央中学校を左手に見て県道118号線の手前まで進む。

富田一里塚と駒塚道道標

富田一里塚と駒塚道道標 美濃路・駒塚道追分

美濃路・駒塚道追分 駒塚道

駒塚道 駒塚道

駒塚道 駒塚道

駒塚道 駒塚道

駒塚道 駒塚渡

駒塚渡 駒塚渡し場付近

駒塚渡し場付近 駒塚渡し場付近

駒塚渡し場付近 駒塚神社

駒塚神社 駒塚道

駒塚道 駒塚道

駒塚道 駒塚道

駒塚道 羽島市立中央中学校付近

羽島市立中央中学校付近

竹鼻町(旧竹ヶ鼻町)

県道118号線を渡り再び県道1号線に街道は交差している。北西にのびる街道を進むと、右手に真修寺の山門の前に出る。真修寺の前を進んだ北にある小林寺の境内には宝暦の治水で病死した薩摩義士1名が葬られている。羽島市には清江寺にも薩摩義士3名が葬られている。

逆川に架かる竹鼻橋を渡り竹鼻町(旧竹ヶ鼻町)にはいる。竹鼻町は駒塚街道と竹鼻街道の中継地にあり逆川を利用した水運で商業地として栄えた。現在も川町に川町湊に通じる灯台が残っている。

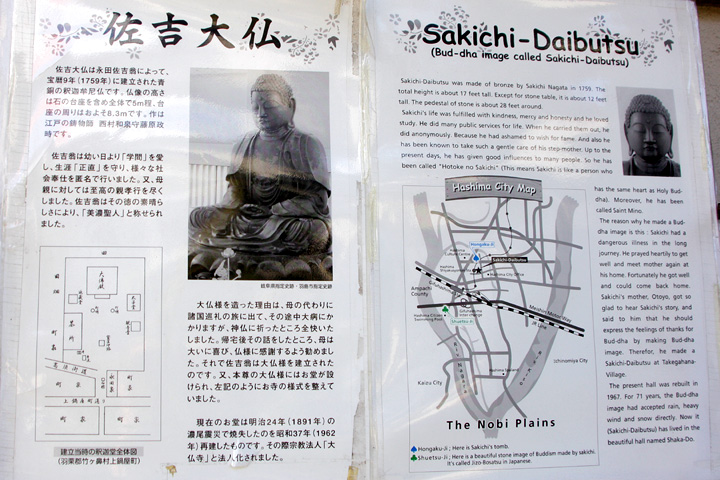

街道を西に進むと竹鼻商店街の通りと交差する。南から下鍋屋町、上鍋屋町、下町一、中町、本町、上町、新町と商店街が続いている。下町一の両側に門得寺と浄栄寺が建っている。中町の千代菊酒造店は竹ヶ鼻村に居を定めた坂倉家が清流・長良川の地下水に着目し、元文三年(1738)に酒造りを始めた老舗。本町の札の辻は川町土場へ通じる三叉路で高札場が置かれていた。上町の亀屋は明治以来の大店、昔の商家の面影を残している。新町付近には光照寺、本覚寺が名鉄竹鼻線の南北に建っている。

商店街の通りの西側の通り沿いには羽島市歴史民俗資料館・羽島市映画資料館がある。小牧・長久手の戦いや関ケ原の戦いなどで戦乱に巻き込まれついに落城した竹ヶ鼻城をイメージした外観を持つ資料館は、ありし日の竹鼻朝日館(映画館)の跡地に平成8年建設された。道をはさんで資料館の西にある竹鼻別院は真宗大谷派の寺院。境内にある藤は、岐阜県指定天然記念物となっており毎年季節になると「美濃竹鼻まつり・ふじまつり」が開催されている。

別院を南に行くと格子戸が特徴的な家並みが続く。旧菱田邸は間口の広い大きな構えが目を惹いている。 竹鼻街道に戻ると趣のある町並みが続いている。街道の南側の通りには孝子 永田佐吉翁が寛延三年(1750)に建立した青銅造りの佐吉大仏が公開されている。 名鉄竹鼻線の踏み切りを渡り竹鼻町から本郷の渡しを目指して進む。

竹鼻町飯南付近

竹鼻町飯南付近 法源寺

法源寺 県道118号線を渡る

県道118号線を渡る 真修寺前

真修寺前 真修寺前

真修寺前 県道199号線を渡る

県道199号線を渡る 逆川に架かる竹鼻橋を渡る

逆川に架かる竹鼻橋を渡る 逆川 川町湊付近

逆川 川町湊付近 川町灯台

川町灯台 正法寺臥龍の松

正法寺臥龍の松 石山観音

石山観音 竹鼻街道

竹鼻街道 竹鼻街道下町1付近

竹鼻街道下町1付近 竹鼻街道

竹鼻街道 竹鼻商店街下町一

竹鼻商店街下町一 聞得寺山門

聞得寺山門 浄栄寺山門

浄栄寺山門 中町方面

中町方面 千代菊酒造店

千代菊酒造店 中町から本町方面

中町から本町方面 札の辻 高札場跡

札の辻 高札場跡 上町方面

上町方面 亀屋と新町方面

亀屋と新町方面 光照寺

光照寺 本覚寺

本覚寺 羽島市歴史民俗資料館

羽島市歴史民俗資料館 羽島市映画資料館

羽島市映画資料館 羽島市映画資料館展示

羽島市映画資料館展示 羽島市映画資料館展示

羽島市映画資料館展示 竹鼻別院

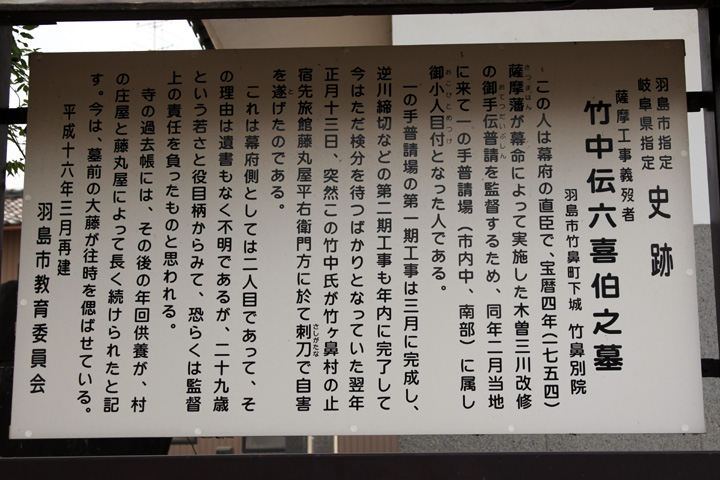

竹鼻別院 薩摩工事義没者 竹中伝六の墓

薩摩工事義没者 竹中伝六の墓 薩摩工事義没者 竹中伝六の墓 解説

薩摩工事義没者 竹中伝六の墓 解説 その他、羽島市にある薩摩義士の墓 少林寺1名

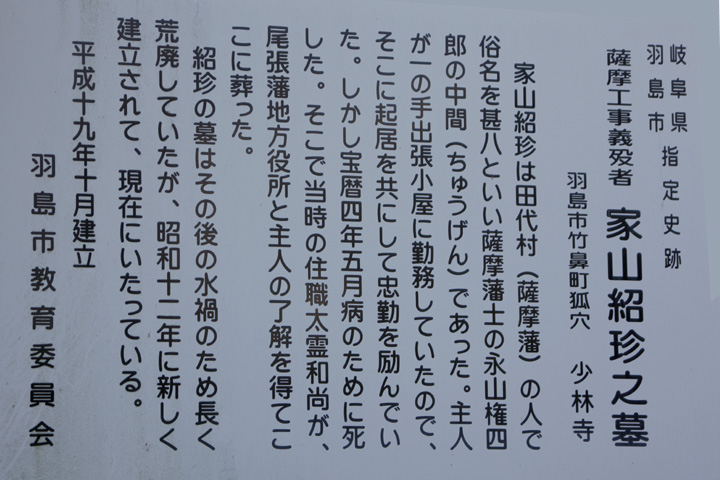

その他、羽島市にある薩摩義士の墓 少林寺1名 その他、羽島市にある薩摩義士の墓 少林寺1名

その他、羽島市にある薩摩義士の墓 少林寺1名 その他、羽島市にある薩摩義士の墓 清江寺3名

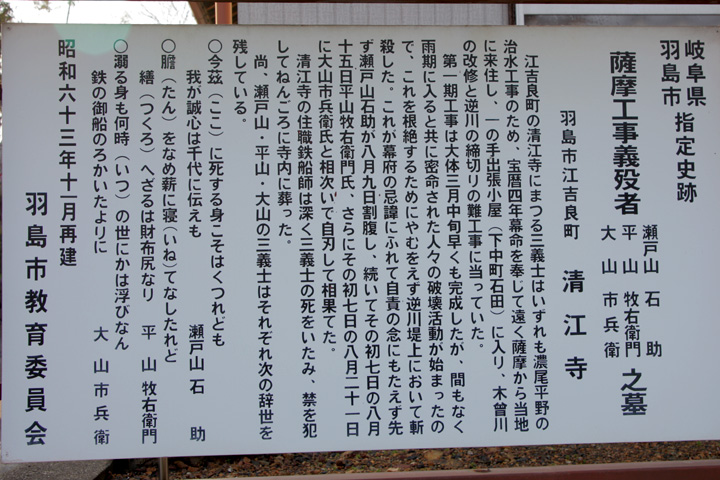

その他、羽島市にある薩摩義士の墓 清江寺3名 その他、羽島市にある薩摩義士の墓 清江寺3名

その他、羽島市にある薩摩義士の墓 清江寺3名 格子戸の通り

格子戸の通り 旧菱田邸

旧菱田邸 専福寺

専福寺 西岸寺

西岸寺 佐吉大仏

佐吉大仏 佐吉大仏

佐吉大仏

本郷の渡しへ

本郷の渡し付近

本郷の渡し付近 本郷の渡し(木曽川)

本郷の渡し(木曽川)

おすすめDOUGA

観光・イベント

観光・イベント-

第七回 はんだ山車まつり

投稿日 2013.02.05 配信元

観光・イベント

観光・イベント-

【静岡県掛川市】報徳の教えが息づく街「掛川」の魅力

投稿日 2016.10.25 配信元 掛川市

観光・イベント

観光・イベント-

大和街道伊賀市 歴代の英雄が駆け抜けた道

投稿日 2013.07.26 配信元

観光・イベント

観光・イベント-

Every Day Mt.Fuji

投稿日 2013.12.06 配信元 富士市

観光・イベント

観光・イベント-

富士山に愛される街!富士市-文化(中国語)

投稿日 2013.12.06 配信元 富士市