大和街道伊賀市 歴代の英雄が駆け抜けた道

写真

長田から伊賀城下を望む

三重県の歴史街道 大和街道の概要

大和街道・伊賀街道が通る伊賀国は、伊勢・近江・山城・大和の国々に囲まれた 山国で、

上野盆地に入るためには、どの道を通っても険しい山を越えなけ ればならなかったと同時に、

伊賀国を通らなければ相互の連絡に不自由するという 交通の要衝であった。

大和街道は、江戸時代には加太越奈良道と呼ばれ、関の西の追分で東海道から分岐し、

加太峠を越え三重県をぬけて奈良へと続く街道である。この道の歴史は古く、

大海人皇子が壬申の乱の折に、あるいは、源義経が木曽義仲を討つ折に通った加太峠越道が、

この街道の原型とされる。(三重の歴史街道抜粋)

県境~行者堂

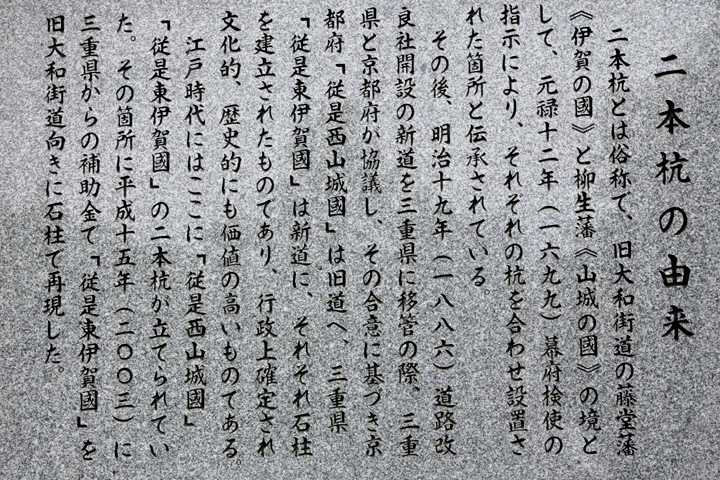

二本杭 「従是西山城國」と刻まれている

二本杭 「従是西山城國」と刻まれている 二本杭の由来

二本杭の由来 関所跡の前を走る大和街道

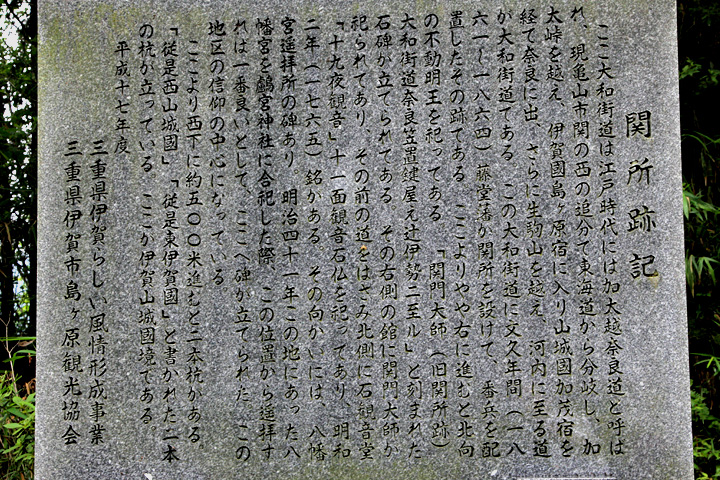

関所跡の前を走る大和街道 関所跡案内碑

関所跡案内碑 関所跡から北向地蔵へ

関所跡から北向地蔵へ 北向地蔵

北向地蔵 観世音菩薩

観世音菩薩 観世音菩薩近くの大和街道

観世音菩薩近くの大和街道 だらだら坂を下り行者堂へ

だらだら坂を下り行者堂へ 木津川縁にある行者堂

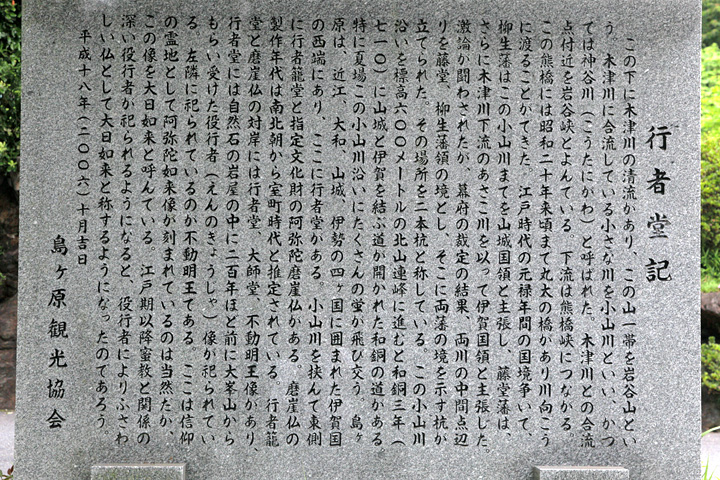

木津川縁にある行者堂 行者堂案内碑

行者堂案内碑 行者堂

行者堂

島ヶ原宿

島ケ原宿全景

島ケ原宿全景 島ケ原宿西の入口付近

島ケ原宿西の入口付近 町区公民館の火除け土手

町区公民館の火除け土手 本陣兼御茶屋跡

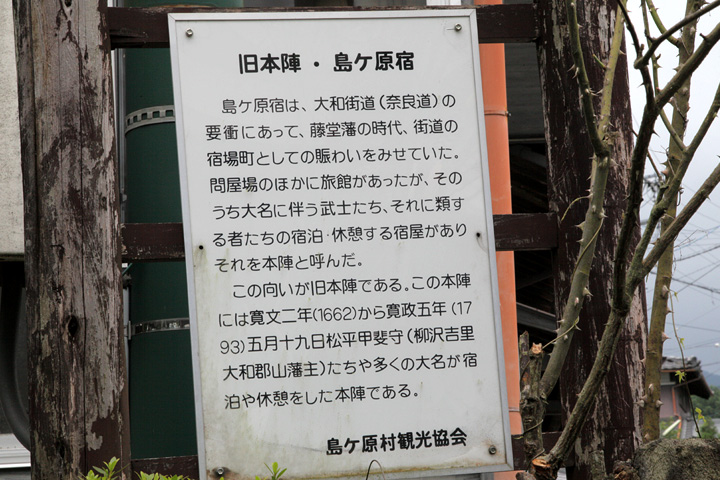

本陣兼御茶屋跡 旧本陣・島ケ原宿案内板

旧本陣・島ケ原宿案内板 旧本陣と町区公民館

旧本陣と町区公民館 文政11年には頼山陽が宿泊した旅籠松屋跡

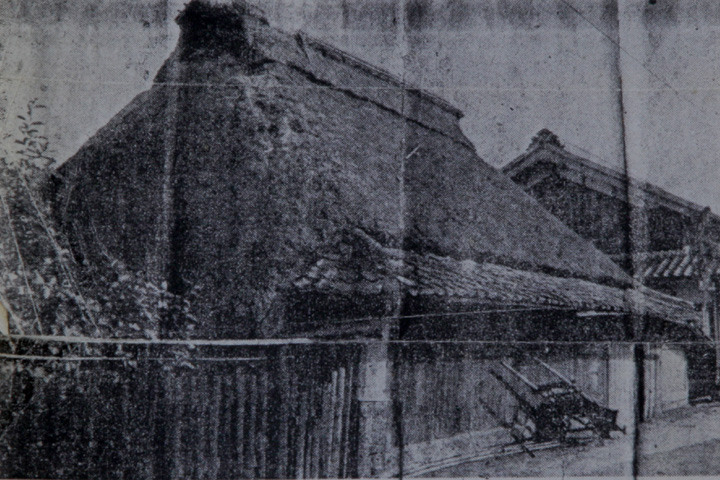

文政11年には頼山陽が宿泊した旅籠松屋跡 ありし日の旅籠松屋

ありし日の旅籠松屋 問屋場跡に建つ郵便局

問屋場跡に建つ郵便局 問屋場の庭園の一部

問屋場の庭園の一部 島ケ原宿の風景

島ケ原宿の風景 旅籠が並んでいたあたり

旅籠が並んでいたあたり 観菩提寺(正月堂)山門

観菩提寺(正月堂)山門 観菩提寺(正月堂)本堂

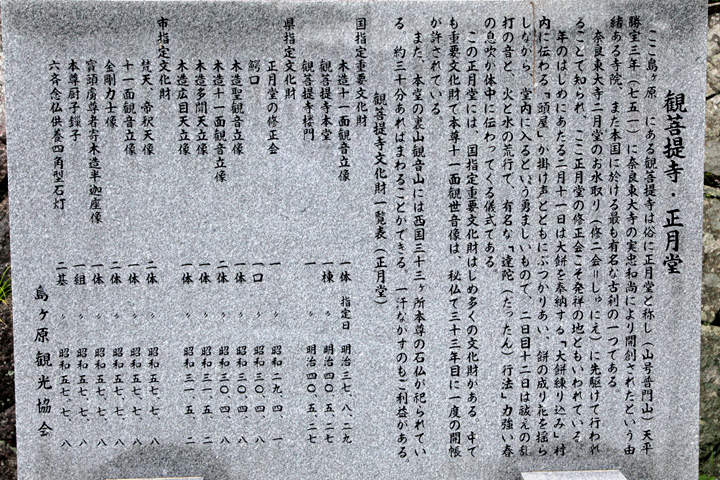

観菩提寺(正月堂)本堂 観菩提寺(正月堂)案内碑

観菩提寺(正月堂)案内碑 観菩提寺(正月堂)案内碑

観菩提寺(正月堂)案内碑

島ヶ原から長田

芭蕉の尻もち坂

芭蕉の尻もち坂 三本松池付近の大和街道

三本松池付近の大和街道 三本松池

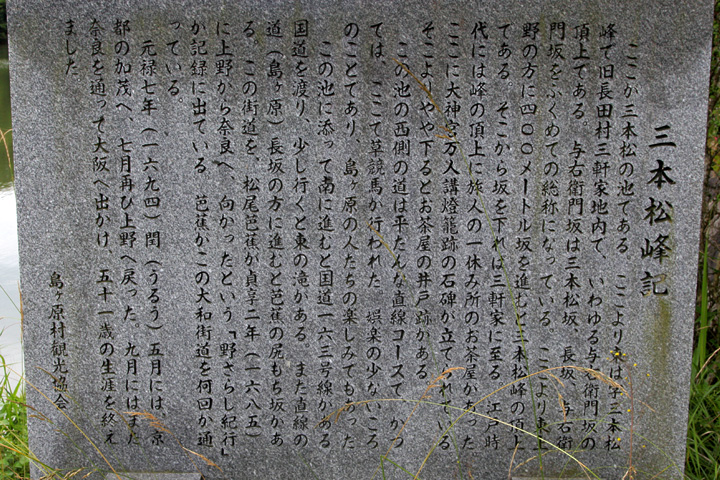

三本松池 三本松峰記 石板

三本松峰記 石板 池のほとりにある祠と鳥居へ向かう

池のほとりにある祠と鳥居へ向かう 池のほとりにある鳥居

池のほとりにある鳥居 池のほとりにある祠

池のほとりにある祠 城主認可の茶屋跡へ向かう坂

城主認可の茶屋跡へ向かう坂 太神宮万人講燈籠跡と城主認可の茶屋跡

太神宮万人講燈籠跡と城主認可の茶屋跡 太神宮万人講燈籠跡碑

太神宮万人講燈籠跡碑 お茶屋井戸跡

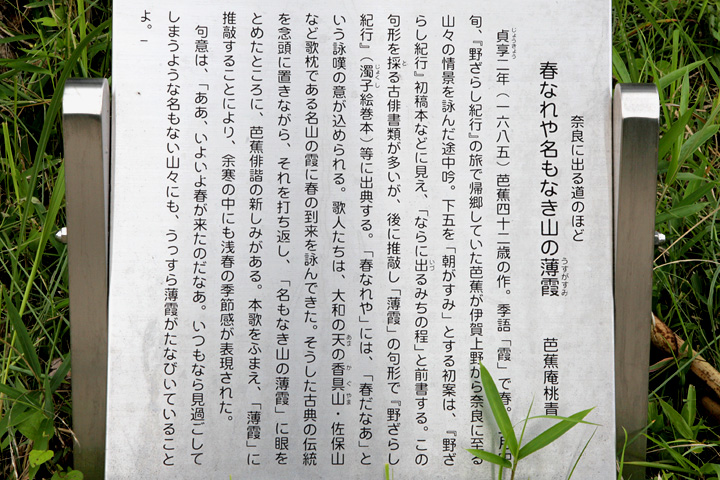

お茶屋井戸跡 三軒屋の松尾芭蕉句碑

三軒屋の松尾芭蕉句碑 松尾芭蕉句碑案内板

松尾芭蕉句碑案内板 虫籠(むしこ)窓の家

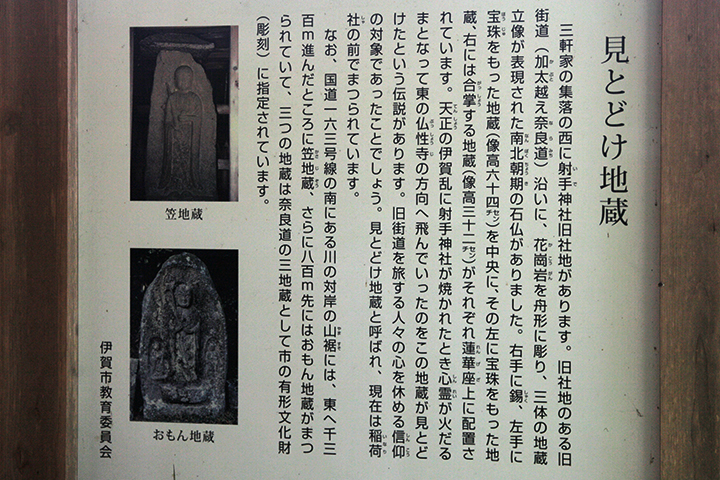

虫籠(むしこ)窓の家 見とどけ地蔵

見とどけ地蔵 見とどけ地蔵解説

見とどけ地蔵解説

長田から鍵屋の辻

掘出地蔵(お紋地蔵)と大和街道

掘出地蔵(お紋地蔵)と大和街道 掘出地蔵(お紋地蔵)と大和街道

掘出地蔵(お紋地蔵)と大和街道 橋本地蔵へ向かう大和街道

橋本地蔵へ向かう大和街道 橋本地蔵へ向かう大和街道

橋本地蔵へ向かう大和街道 橋本地蔵左手奥に大和街道が通る

橋本地蔵左手奥に大和街道が通る 長田を行く大和街道

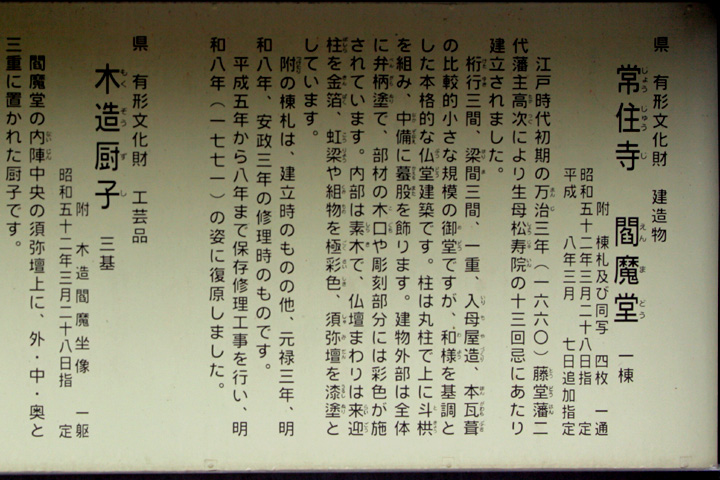

長田を行く大和街道 常住寺

常住寺 常住寺閻魔堂

常住寺閻魔堂 常住寺閻魔堂案内板

常住寺閻魔堂案内板 長田市場を行く大和街道

長田市場を行く大和街道 再び木津川を渡れば伊賀城下

再び木津川を渡れば伊賀城下 鍵屋の辻(信楽の追分)

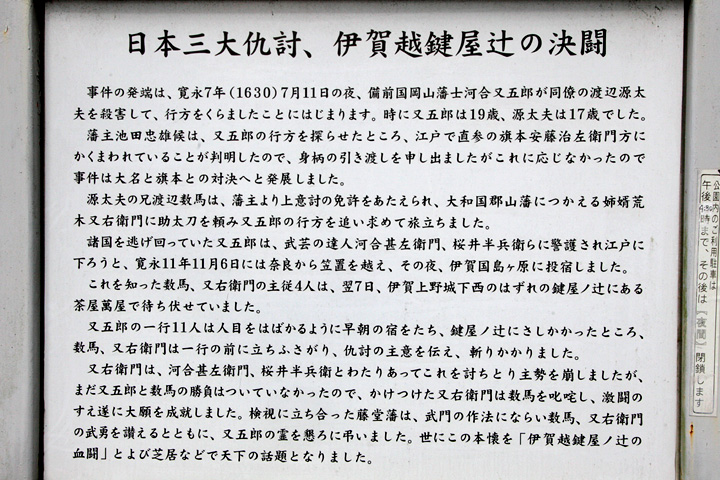

鍵屋の辻(信楽の追分) 信楽の追分碑

信楽の追分碑 鍵屋の辻石碑と万屋

鍵屋の辻石碑と万屋 数馬茶屋「万屋」

数馬茶屋「万屋」 日本三代仇討ち 鍵屋の辻の決闘 解説

日本三代仇討ち 鍵屋の辻の決闘 解説 伊賀越資料館 荒木又右衛門関連の資料を紹介

伊賀越資料館 荒木又右衛門関連の資料を紹介 鍵屋の辻遺跡公園付近の大和街道

鍵屋の辻遺跡公園付近の大和街道 阿部神社拝殿

阿部神社拝殿 阿部神社の境内にある幸福寺地蔵堂

阿部神社の境内にある幸福寺地蔵堂

上野(伊賀市) 大和街道と上野城下町

上野向島町あたりの大和街道

上野向島町あたりの大和街道 西町の建物

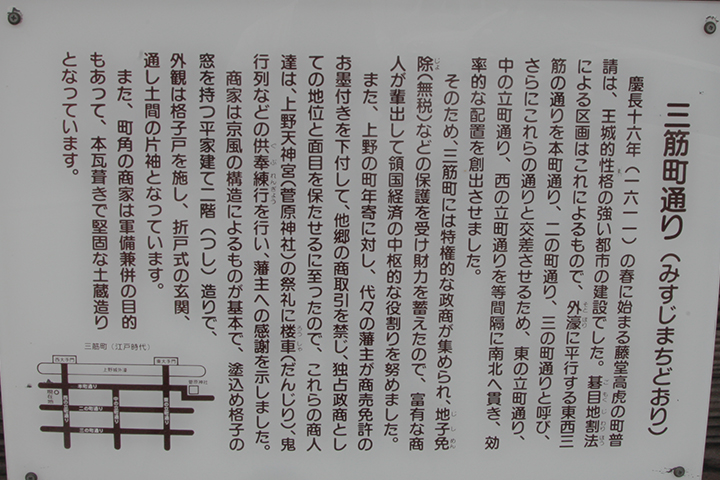

西町の建物 三筋町通りの解説

三筋町通りの解説 砂糖問屋 田中商店

砂糖問屋 田中商店 砂糖問屋 田中商店

砂糖問屋 田中商店 砂糖問屋 田中商店

砂糖問屋 田中商店 明覚寺付近の町並み

明覚寺付近の町並み 明覚寺付近の町並み

明覚寺付近の町並み 万吉稲荷社

万吉稲荷社 上野中町付近の町並み

上野中町付近の町並み 上野中町付近の路地

上野中町付近の路地 道路元標

道路元標 愛宕神社への道との分岐点 札の辻

愛宕神社への道との分岐点 札の辻 上野東町方面

上野東町方面 菅原神社(上野天神宮)前の鍵の手

菅原神社(上野天神宮)前の鍵の手 菅原神社(上野天神宮)前の鍵の手

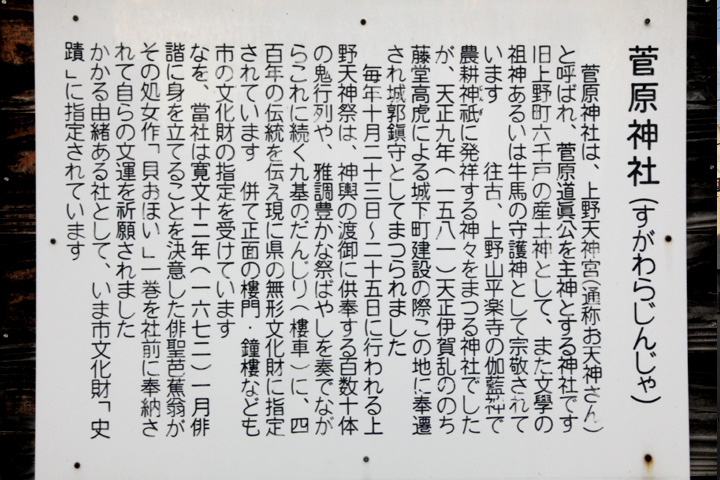

菅原神社(上野天神宮)前の鍵の手 菅原神社(上野天神宮)案内板

菅原神社(上野天神宮)案内板 菅原神社楼門

菅原神社楼門 菅原神社拝殿

菅原神社拝殿 菅原神社裏手の鍵の手

菅原神社裏手の鍵の手 菅原神社裏手の鍵の手

菅原神社裏手の鍵の手 鍋屋

鍋屋 入交家住宅(上野相生町)

入交家住宅(上野相生町) 入交家住宅(上野相生町)前の通り

入交家住宅(上野相生町)前の通り 相生町文化会館

相生町文化会館 寺町(上野寺町)

寺町(上野寺町) 寺町(上野寺町)

寺町(上野寺町) 寺町(上野寺町)

寺町(上野寺町) 寺町(上野寺町)

寺町(上野寺町) 寺町(上野寺町)

寺町(上野寺町) 伊賀線の脇にある玄蕃町延命地蔵

伊賀線の脇にある玄蕃町延命地蔵 玄蕃町延命地蔵

玄蕃町延命地蔵 伊賀街道(津市へ)と大和街道(亀山市関へ)追分

伊賀街道(津市へ)と大和街道(亀山市関へ)追分 井本薬局前にある追分道標

井本薬局前にある追分道標 伊賀街道沿いの虫籠(むしこ)窓の家

伊賀街道沿いの虫籠(むしこ)窓の家 大和街道 芭蕉翁生家へ

大和街道 芭蕉翁生家へ 芭蕉生家 正保元年(1644)松尾与左衛門の次男として生まれた

芭蕉生家 正保元年(1644)松尾与左衛門の次男として生まれた 玄関から奥まで通り土間となっている

玄関から奥まで通り土間となっている 道標 手前に大和街道 右手に曲がると割烹旅館三田清

道標 手前に大和街道 右手に曲がると割烹旅館三田清 道標 「左 東 海道せき道 右ならはせ山上道」と刻まれている

道標 「左 東 海道せき道 右ならはせ山上道」と刻まれている 町並み

町並み 割烹旅館三田清 創業200年の老舗料亭旅館

割烹旅館三田清 創業200年の老舗料亭旅館

上野(伊賀市) 伊賀上野城廓

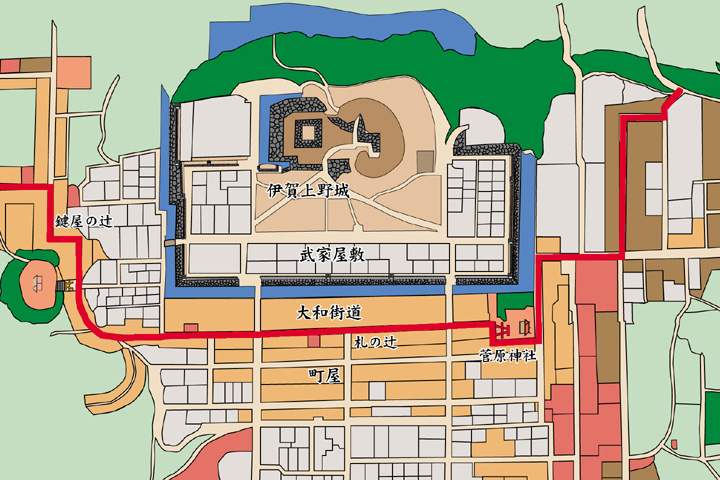

上野城下模式図

上野城下模式図 高さ 約30メートルという高石垣

高さ 約30メートルという高石垣 高さ 約30メートルという高石垣

高さ 約30メートルという高石垣 高石垣から堀を見る

高石垣から堀を見る 建設中の五層の天守閣は1612年の大暴風で倒壊、再建されず天主台のみ残された

建設中の五層の天守閣は1612年の大暴風で倒壊、再建されず天主台のみ残された 昭和10年、川崎克氏が紀州の山林家奥川吉三郎氏の協力を得て建設された

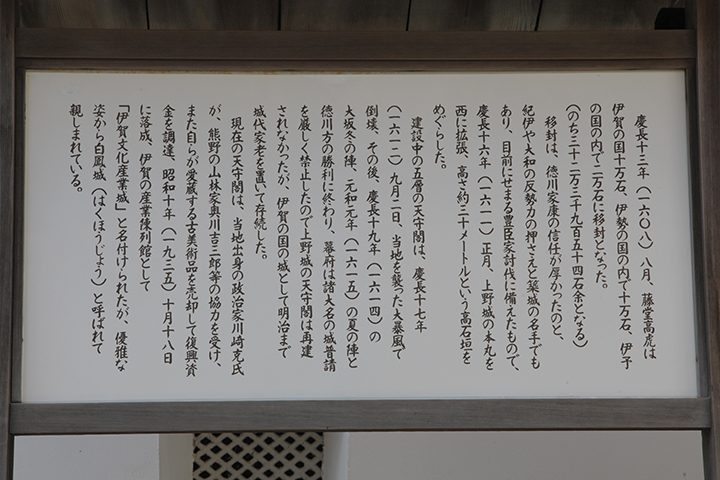

昭和10年、川崎克氏が紀州の山林家奥川吉三郎氏の協力を得て建設された 上野城の案内板

上野城の案内板 天主閣より上野城下を見る

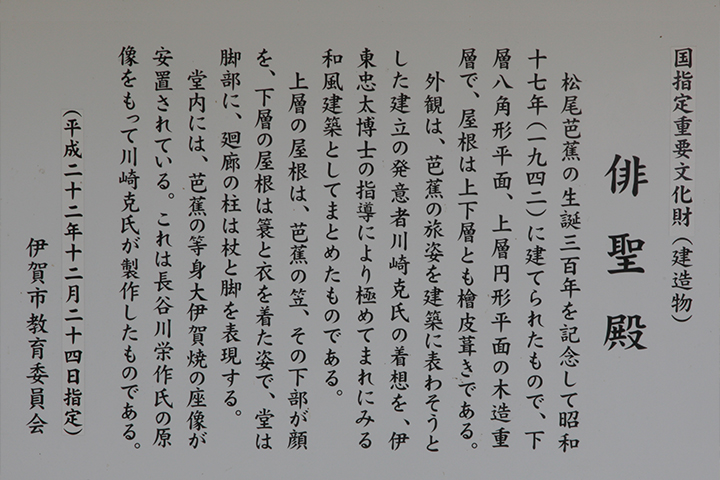

天主閣より上野城下を見る 俳聖殿 昭和17年(1942)芭蕉翁生誕300年を記念して川崎克氏が建築

俳聖殿 昭和17年(1942)芭蕉翁生誕300年を記念して川崎克氏が建築 俳聖殿解説(伊賀市教育委員会)

俳聖殿解説(伊賀市教育委員会) 伊賀忍者屋敷 伊賀の土豪屋敷を上野公園内に移築

伊賀忍者屋敷 伊賀の土豪屋敷を上野公園内に移築 忍術体験館 忍者が作戦実行のために使った道具などを展示

忍術体験館 忍者が作戦実行のために使った道具などを展示 忍者伝承館外観 米蔵の一部で忍術についての資料などを展示

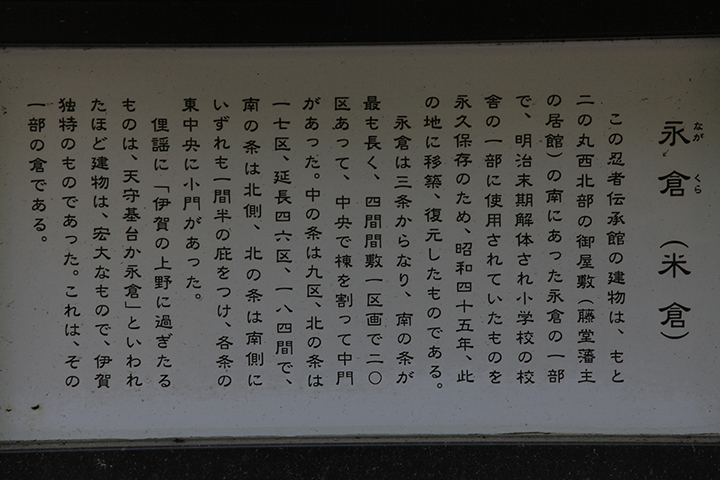

忍者伝承館外観 米蔵の一部で忍術についての資料などを展示 永蔵(米蔵)の案内板

永蔵(米蔵)の案内板 忍者伝承館内部

忍者伝承館内部 芭蕉翁記念館 芭蕉翁の真筆や俳諧の文献を展示

芭蕉翁記念館 芭蕉翁の真筆や俳諧の文献を展示 だんじり会館 上野天神秋祭のだんじり3基とめずらしい鬼行列を展示

だんじり会館 上野天神秋祭のだんじり3基とめずらしい鬼行列を展示 旧小田小学校本館 明治14年の創建 現存する小学校校舎としては三重県で最古

旧小田小学校本館 明治14年の創建 現存する小学校校舎としては三重県で最古 教育資料の展示を行っている

教育資料の展示を行っている 上野高校明治校舎 現存する明治建築として近代を語る代表的なもの

上野高校明治校舎 現存する明治建築として近代を語る代表的なもの 上野高校明治校舎玄関

上野高校明治校舎玄関 旧崇廣堂 文政4年の創建 藩校の遺構として全国的に稀な国の史跡

旧崇廣堂 文政4年の創建 藩校の遺構として全国的に稀な国の史跡 玄関棟 教員の控え室や事務職の部屋として使用された

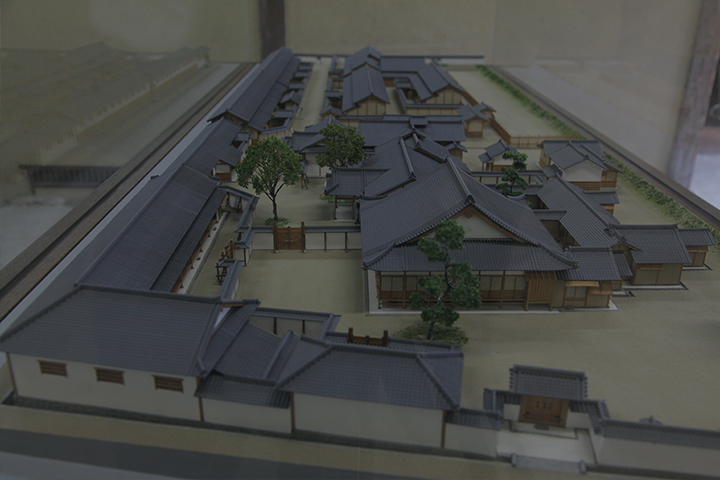

玄関棟 教員の控え室や事務職の部屋として使用された 旧崇廣堂の全体模型

旧崇廣堂の全体模型 講堂 このような広間型講堂で現存するのは他に閑谷学校(岡山)のみ

講堂 このような広間型講堂で現存するのは他に閑谷学校(岡山)のみ 講堂内部

講堂内部 明治な館 北泉邸 明治初期建造の初代上野警察署庁舎であった建物

明治な館 北泉邸 明治初期建造の初代上野警察署庁舎であった建物 伊賀上野城西大手門跡

伊賀上野城西大手門跡

写真

上柘植宿 柘植宿元標前

上野から佐那具(伊賀市)

小宮神社前の大和街道

小宮神社前の大和街道 延喜式神名帳に記載された服部町にある神社

延喜式神名帳に記載された服部町にある神社 清安寺前の印代の町並み

清安寺前の印代の町並み 清安寺 浄土宗の寺院

清安寺 浄土宗の寺院 地蔵堂前の大和街道

地蔵堂前の大和街道 地蔵堂 伊賀市西条

地蔵堂 伊賀市西条 孝子留松之碑前の大和街道

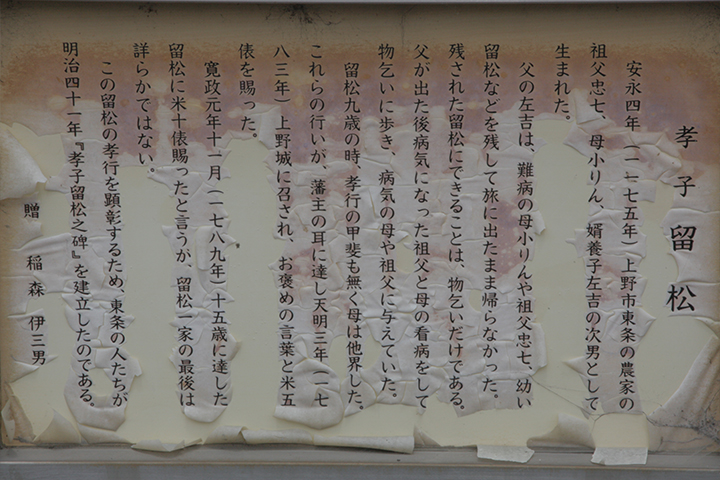

孝子留松之碑前の大和街道 孝子留松之碑

孝子留松之碑 孝子留松の解説

孝子留松の解説 府中村元標前の大和街道

府中村元標前の大和街道 かって府中村役場のあった場所

かって府中村役場のあった場所 虫籠(むしこ)窓の家

虫籠(むしこ)窓の家 佐那具町を通る大和街道

佐那具町を通る大和街道 府中神社 伊賀市佐那具町

府中神社 伊賀市佐那具町 了源寺 了源上人墓所

了源寺 了源上人墓所 了源寺 了源上人墓所

了源寺 了源上人墓所 割烹旅館八百銀

割烹旅館八百銀 伊賀市円徳院、柘植川の傍らにある祠

伊賀市円徳院、柘植川の傍らにある祠

西柘植・下柘植・中柘植(伊賀市)

轉輪寺 北側を登った所に中世城館、柏野城があった

轉輪寺 北側を登った所に中世城館、柏野城があった 轉輪寺の北の裏山にある柏野城は、天正伊賀の乱で織田信長との合戦の場となった

轉輪寺の北の裏山にある柏野城は、天正伊賀の乱で織田信長との合戦の場となった 常夜灯(西柘植) 柘植川の傍らに建つ

常夜灯(西柘植) 柘植川の傍らに建つ 専念寺(西柘植)

専念寺(西柘植) 常夜灯(西柘植)

常夜灯(西柘植) 柘植川(西柘植) 柘植川は木津川主支流のひとつ服部川最大の支流

柘植川(西柘植) 柘植川は木津川主支流のひとつ服部川最大の支流 柘植川脇の芭蕉を模した焼き物

柘植川脇の芭蕉を模した焼き物 柘植川 前方の集落は下柘植

柘植川 前方の集落は下柘植 下柘植へ向かう大和街道

下柘植へ向かう大和街道 下柘植の町並み

下柘植の町並み 下柘植の町並み

下柘植の町並み 中柘植の町並み

中柘植の町並み 中柘植の町並み

中柘植の町並み 中柘植の町並み

中柘植の町並み

上柘植(伊賀市)

大師堂の前で街道は鍵の手に曲がる

大師堂の前で街道は鍵の手に曲がる 大師堂内部

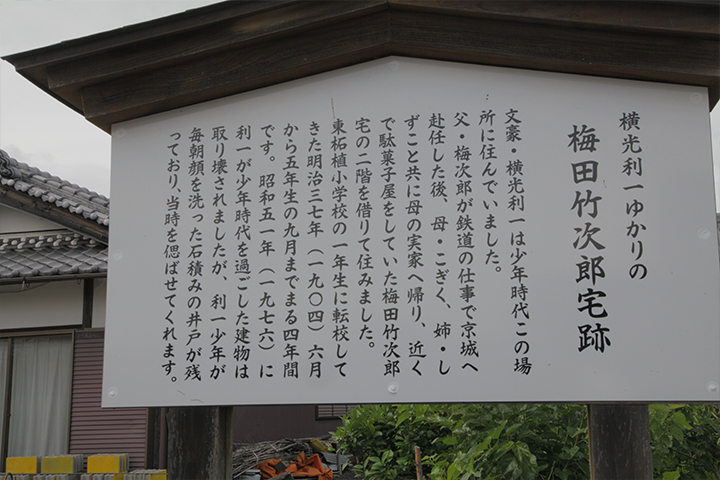

大師堂内部 梅田竹次郎邸跡 横光利一の少年期の住居

梅田竹次郎邸跡 横光利一の少年期の住居 梅田竹次郎邸案内板

梅田竹次郎邸案内板 横光利一心ふるさと公園 跳ね釣瓶の庭

横光利一心ふるさと公園 跳ね釣瓶の庭 柘植中学校(柘植町)

柘植中学校(柘植町) 石柱 「史跡 小御堂跡」

石柱 「史跡 小御堂跡」 上柘植宿 柘植宿元標前

上柘植宿 柘植宿元標前 上柘植宿 柘植宿元標前

上柘植宿 柘植宿元標前 上柘植宿 柘植宿元標前

上柘植宿 柘植宿元標前 上柘植宿図

上柘植宿図 上柘植宿 本陣・高札場跡付近

上柘植宿 本陣・高札場跡付近 徳永寺(浄土宗) 徳川家康ゆかりの寺

徳永寺(浄土宗) 徳川家康ゆかりの寺 徳永寺案内板

徳永寺案内板 本能寺の変後の家康伊賀越えを住職が助けたと伝えられる

本能寺の変後の家康伊賀越えを住職が助けたと伝えられる 敢都美恵宮(あえとみえのみや)跡の碑

敢都美恵宮(あえとみえのみや)跡の碑 天照大御神が柘植で2年間逗留されたといわれている

天照大御神が柘植で2年間逗留されたといわれている 都美恵(つみえ)神社 延喜式神名帳に記載されている

都美恵(つみえ)神社 延喜式神名帳に記載されている 都美恵(つみえ)神社拝殿

都美恵(つみえ)神社拝殿 心学道場麗沢舎 江戸時代の庶民教育の場として寛政4年に開設された

心学道場麗沢舎 江戸時代の庶民教育の場として寛政4年に開設された 萬寿寺 松尾芭蕉の生家、松尾家の菩提寺

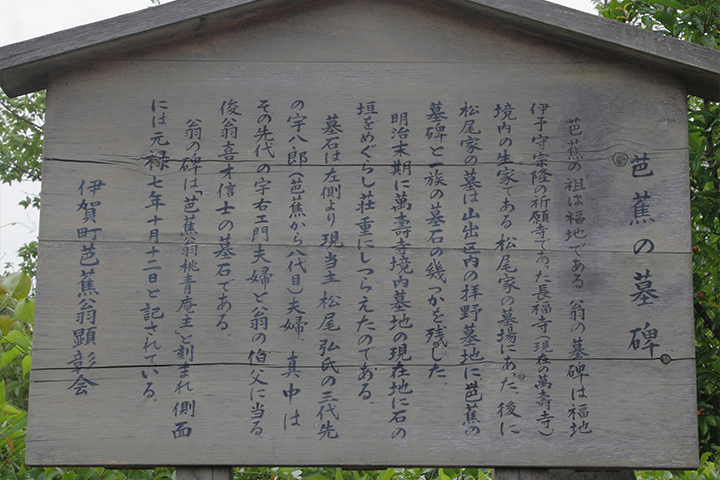

萬寿寺 松尾芭蕉の生家、松尾家の菩提寺 芭蕉の墓所案内板

芭蕉の墓所案内板 松尾家の墓 右側の囲いが芭蕉の墓

松尾家の墓 右側の囲いが芭蕉の墓 福地城跡と芭蕉公園

福地城跡と芭蕉公園 福地城 松尾芭蕉の祖福地氏の城

福地城 松尾芭蕉の祖福地氏の城 福地城跡の古井戸

福地城跡の古井戸 芭蕉の生誕地として伝えられる柘植に建てられた生誕碑

芭蕉の生誕地として伝えられる柘植に建てられた生誕碑 松尾芭蕉の祖福地氏の城跡に芭蕉公園が造られた

松尾芭蕉の祖福地氏の城跡に芭蕉公園が造られた 柘植町上町の町並み

柘植町上町の町並み 八幡さん

八幡さん 元柘植病院のレンガ塀

元柘植病院のレンガ塀 元柘植病院のレンガ塀

元柘植病院のレンガ塀 玉林寺(曹洞宗) 岡鼻・小林両地区の菩提寺

玉林寺(曹洞宗) 岡鼻・小林両地区の菩提寺 玉林寺山門前を通る大和街道

玉林寺山門前を通る大和街道 玉林寺と大和街道

玉林寺と大和街道 勧請縄 疫病神が集落へ進入するのを防ぐ

勧請縄 疫病神が集落へ進入するのを防ぐ 常夜灯 柘植町 岡鼻地区

常夜灯 柘植町 岡鼻地区 太神宮

太神宮 石灯篭

石灯篭 柘植町 岡鼻を通る大和街道

柘植町 岡鼻を通る大和街道

一ツ家(亀山市と伊賀市)

鴉山池 灌漑用の人工貯水池 街道はこの北を通る

鴉山池 灌漑用の人工貯水池 街道はこの北を通る 一ツ家をいく街道

一ツ家をいく街道 旅人宿の跡 伊賀屋、紅葉屋などがあった

旅人宿の跡 伊賀屋、紅葉屋などがあった 旅人宿の跡 伊賀屋、紅葉屋などがあった

旅人宿の跡 伊賀屋、紅葉屋などがあった

おすすめDOUGA

まちづくり

まちづくり-

新たなまちづくりの出発点として進める公共施設再配置

投稿日 2014.11.18 配信元 西尾市

まちづくり

まちづくり-

ながいずみ動画かわら版公式ティーザームービー

投稿日 2016.05.23 配信元 長泉町

観光・イベント

観光・イベント-

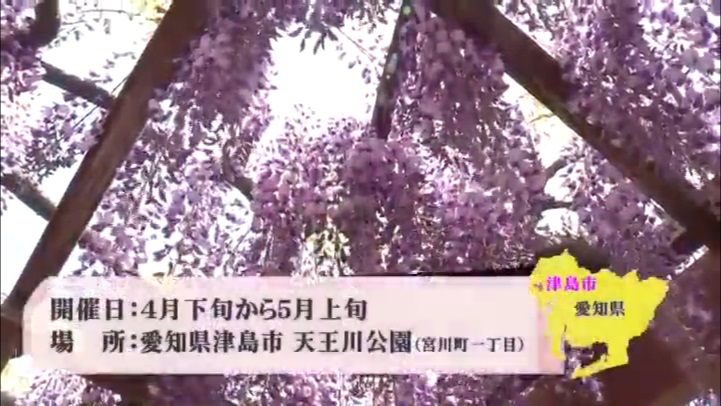

【津島市公式】 「尾張津島藤まつり」プロモーションビデオ

投稿日 2017.06.23 配信元 津島市

観光・イベント

観光・イベント-

三河の山里アーカイブ 林業に賭ける思いは誰にも負けない

投稿日 2013.09.04 配信元 RugarimoChannel

観光・イベント

観光・イベント-

中山道 大湫宿

投稿日 2013.02.05 配信元